论皂市下层文化

(原载:宿白主编:《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社2001年)

前言

“皂市下层文化”是一支晚于彭头山而又早于汤家岗的新石器时期文化,并以湖南西北石门皂市遗址的下层遗存而得名。

1960年,湖南省博物馆在皂市遗址发现商代遗存。1977年遗址进行第一次发掘, 并于TA1-5(以后5个探方统编为TA)的商代堆积层下首次发现一种全新的遗存, 面貌完全不同于当时所有长江中游地区已知的新石器文化1。1981年遗址第二次发掘 ,围绕当年的发现又增加了新的发掘面积。对于这些发现何介钧先生及时把握住了它的 意义和重要性。1982年,在《长江中游原始文化初论》一文中,他正确地指出,皂市下层遗 存“似比汤家岗、丁家岗底层出土物更原始,但两者又有明显承袭关系,似乎预报着长江中 游更早的一种原始文化的被发现和认识。”此后,何先生一直力主将这种新文化定名为“皂市下层文化” 2。

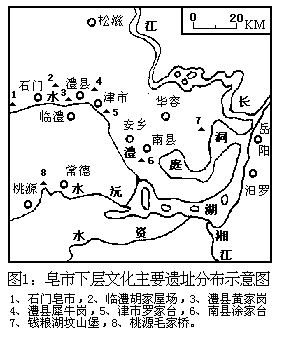

目前,这种文化已发现的地点达数10处之多(图1),广泛分布于洞庭湖北部平原及其附近的丘陵岗地与河谷阶地。 其中,经过正式发掘的地点有石门皂市3、临澧胡家屋场4、南县涂家台5 、钱粮湖农场坟山堡6等。 此外,经过调查属于该文化的重要地点还有桃源陬市毛家桥7 、澧县黄家岗8、澧县北民湖犀牛岗9、津市西湖渔场罗家台10等。

虽然,就现有多数地点的具体位置而言,洞庭湖西北域的澧水中、下游及沅水下游地区似为该文化的密集分布区,但这并不等于洞庭湖其它地区就是该文化的边远地带。由于洞庭湖地区总体上西北高东南低,且东部和南部又属地质上的沉降带,因而那些地方许多秦汉以前的古文化遗址,或上伏较厚的淤积层,或早已淹没在现代的湖水之中,以致长期不易被发现。钱粮湖农场的坟山堡遗址就是典型的一例。它50年代“围湖造田”之后才全部露出水面,80年代后期被文物普查发现,90年代初始成为皂市文化在洞庭湖东部也有广泛存在的显著标志。

不过,关于这种文化的发掘与研究目前总体上还只处在排比序列和明辨性质的初级阶段。

近年来,随着一些新鲜资料的不断积累和补充,尤其是钱粮湖坟山堡遗址90与91年的前后二次发掘11,使这个文化的年代排序又向前推进了一大步。与此同时,关于这个文化的性质确认也取得了积极进展,特别是对这种文化与彭头山文化和汤家岗文化的关系更有了新的见识。

本文将在以往工作和研究的基础上,继续就那个文化的年代排序与性质提出自己的想法,并期望籍此推动相关课题的往前深入。

一、皂市下层文化的序列与年代

(一)、皂市下层文化的分期与特点

1、层位关系

“根据跨越时间长、早晚顺序明确、出土遗物较多、时代特征鲜明等四项基本原则,可 在已发掘过的地点中选择坟山堡遗址的层位关系作为该文化的标准堆积层序。

1990年4月,岳阳市文物工作队对遗址进行第一次发掘,在以往所见该文化晚期堆积的地 层下发现了部分早期地层。1991年11月,湖南省文物考古研究所对遗址进行第二次发掘 ,又发现了该文化迄今时代最早的遗存,从而真正清楚了该遗址从早至晚的完整堆积序列。

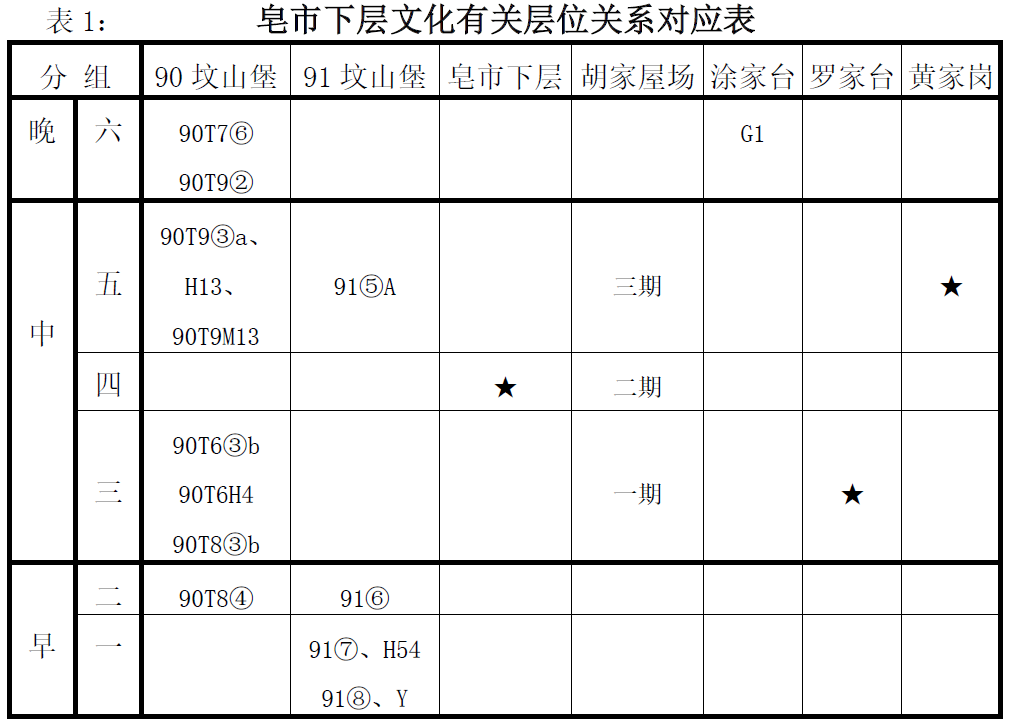

概括遗址前后二次发掘的堆积序列,并以它作为标尺和线索,可将该文化已有各地点的代表性 地层及其它重要遗迹单位的分组和对应关系列表如下(表1):

2、主要器物的特点与形态演变

Ⅰ、困难与对策

关于一种文化主要器物的形态分类与演变序列的研究实际是深入认识这种文化的基础。 然而,由于各方面原因,目前皂市文化的这类研究还存在一些大的困难。

1、多数发掘都只具有试掘性质,发掘面积有限,发掘探方分散互不相连。这使得各地 点、各探方、各层位的出土物在种类、数量、器物个体的完整度诸方面都相当不平衡 ,许多器物形式要麽出现突然,要麽后续难觅。

2、多数地点的出土物都以残片为主,一些器物的整体特征若明若暗,难以把握。如皂 市遗址发表陶器66件,整体器形明确的不足5件;胡家屋场发表器物149件,整体器 形大致明确的不足1/3;涂家台发表器物89件,整体器形全部明确的没有一件;坟山堡 遗址的情况稍好,已发表器物81件,但整体器形基本明确的也仅接近半数。

3、多数器物出自普通的文化堆积层,准确的起始与延续时间较难把握,形式之间的 横向组合也不十分明朗。

为了克服上述困难与问题,本文将从以下几个方面作出努力。

第一、尽量选择数量较多,器类和个体大小相似的器物作为分类排比的对象。 对那些在类别上似是而非,在个体上大小悬殊的器物,将严格甄别,宁缺勿 滥,切忌张冠李戴。

第二、尽可能利用灰坑、灰沟、墓葬等堆积或形成时间较短暂的遗迹单位来作定位器物 形式和器型共存关系的根据,至于普通文化层所提供的线索则作为补充。

第三、严格遵守地层关系所反映的器物演变序列,尽可能使主观的概括真正建立在客观的基础上,在暂时还没有直接地层证据之前不超越现实设立纯主观推测性的年代段落,也不将一些器物型式的年代人为地提前或拖后。

Ⅱ、器物特点与排序

目前,皂市下层文化常见的主要器类有釜、圈足盘、双耳罐、高领罐、罐、钵、盖、支座、碗等。 根据已有的资料及表1提供的层位关系,可将其中一些器物的特征及演变序列概括如下:

釜:多宽体,折沿。

A型:体大,宽仰折沿,沿面内凹,壁薄,口径20cm以上,腹饰绳纹, 早期口沿内外常见白衣。基本的变化规律是,沿渐短,沿下角变小;在鼓腹 位置与腹最大径逐步上移的同时,腹显外鼓;器表绳纹由粗变细。

Ⅰ式:沿面宽大,内凹明显,沿下角大,腹最大径靠下。标本,91坟A4-2⑧Y ∶2,粗绳纹(图2:1)。

Ⅱ式:沿面显短,沿下角变小。标本,临澧大丰余家铺采集,大余采∶6(图2:2)。

Ⅲ式:沿面短,沿下角小,腹最大径上移,似广肩状。标本,石T44⑤∶22,口径21cm ,绳纹(图2:3)。

B型:体大,卷折沿,壁薄,口径20cm以上,腹饰绳纹,早期口 沿内外常见白衣。器型的基本变化规律与A型同。

Ⅰ式:沿长,沿下角大,腹最大径靠下。标本,91坟A3-1⑦∶4,粗绳纹(图2:4)。

Ⅱ式:沿变短,腹最大径上移,腹显外鼓。标本,90坟T8④∶39,粗乱绳纹(图2:5)。

Ⅲ式: 沿下角小,腹外鼓。标本,胡T102⑦∶2,饰刻划纹(图2:6)。

Ⅳ式:腹外鼓明显,似广肩状。标本,石T44⑤∶15,饰绳纹(图2:7)。

C型:个头中等,宽体,以折沿为主,口径14-20cm。基本变化规律是, 鼓腹及腹最大径位置由下往上移动,器表绳纹由粗变细。

Ⅰ式:腹最大径靠下。标本,90坟T6H4∶25,较粗绳纹(图2:8)。

Ⅱ式:腹最大径上移。标本,90坟T6H4∶3,较粗绳纹(图2:9)。

Ⅲ式:腹最大径位于中部。标本,90坟T9H13下∶12,戳印纹,细绳纹(图2:10)。

D型:个头小,宽体,口径10cm左右。基本变化规律与B型同。

Ⅰ式:腹最大径靠下。标本,90坟T8④∶35,素面(图2:11)。

Ⅱ式:腹最大径上移,接近中部。标本,90坟T8③b∶43,红衣,细绳纹,划纹(图2:12)。

Ⅲ式:腹最大径位于中部。标本,胡T101⑩∶84,压印纹,绳纹(图2:13)。

E型:盘口,体形较大。基本变化规律是,沿由长及短,由斜侈状变为外撇状,且转折处向外尖凸。

Ⅰ式:沿长,呈斜侈状。标本,胡T102⑦∶12(图2:14)。

Ⅱ式:沿短,呈外撇状,腹显鼓。标本,胡T102⑤∶66(图2:15)。

Ⅲ式:短沿,外撇状明显,沿下转壁外突呈尖凸状。90坟T7⑥∶13(图2:16)。

圈足盘:皂市下层文化数量最多又最富特征的典型器类之一。整器以宽体,大圈足,锅底形盘为主。

A型:体大,盘口径多20cm以上,圈足斜壁筒形。基本变化规律是,盘渐浅,盘壁由圆弧变为斜 侈;圈足不断增高,与盘壁的接口位置也在不断上移;器表多白衣,并由素面无纹而后多镂刻。

Ⅰ式:盘深,薄胎。足矮,外撇呈八字形,直径明显小于盘口径。标本,91坟H54 ∶8,足径为盘口径的58%,白衣,素面(图2:17)。

Ⅱ式:盘壁呈圆弧形,足较矮,近筒状,薄胎。标本,90坟T8④∶30,足 径为口径的70%,白衣,小镂孔(图2:18)。

Ⅲ式:足近整器通高的1/2,足径亦显增大。标本,胡T102⑦∶41,足径 为口径的83%,镂刻,小镂孔(图2:19)。

Ⅳ式:盘显浅,盘壁呈斜侈状,足高近整器的2/3。标本,90坟T6H4∶4,镂刻(图2:20)。

Ⅴ式:足径与盘口径接近,饰镂刻纹。标本,胡T102④∶330,足径为口径的88%,镂刻(图2:21)。

B型:折壁矮圈足,体大,盘口径20cm以上。基本变化规律是,盘渐浅,盘 壁由圆弧变为斜侈;圈足不断增高,与盘壁的接口位置不断上移;圈足下部口沿的 折壁部分由近直变为近斜平,沿下角由大变小;器表常见白衣,装饰重点在圈足,随 着圈足主体部分向上下二端延伸,装饰的规模日渐增大,并由镂刻为主变为镂刻加小 镂孔,最后则纯粹以大面积的透雕为主。

Ⅰ式:盘深,坦底,足高略大于整器通高的1/2,足径小,下 部口沿高,近直立状,与足壁之间的夹角大。标本,津市西湖 渔场罗家台采集,西罗采∶A2,足径为盘口径的73%,白衣,镂刻,镂孔(图2:22)。

Ⅱ式:盘显浅,近坦底,足高大于通高的2/3,足径放大,足 筒部变长,口沿变矮且外撇呈八字形,与足壁之间的夹角显小 。标本,胡T4⑤∶22,足径为口径的84%,镂刻(图2:23)。

Ⅲ式:浅盘,盘壁斜侈状。足为通高的3/4,足筒部加长近整器的 1/2,口沿与筒壁之间的夹角小,外撇更甚。标本,胡T102④∶332, 饰大面积几何形镂空(图2:24)。

C型:浅盘,折壁高圈足,多饰大型几何形镂空。基本变化规律与B型同。

Ⅰ式:足近通高的3/4,足口沿部近直立状,显高,盘口径明显大于足径。 标本,石T43⑤∶27,刻划与几何形镂孔(图2:25)。

Ⅱ式:足近通高的5/6,足径略小于盘口径,足口沿折壁外撇甚 ,沿面近平。标本,胡T5②∶77(图2:26),90坟T9③A∶13,皆大型透雕(图2:27)。

双耳罐:皂市下层文化又一种数量最多,且造型最富特征,纹饰最复杂多变的 典型器类。它们的共有特征是,都有一对双耳。

A型:圆腹,高领,体长,耳位于肩部或领肩之间。基本变化规律是,肩由溜至广,再折。

Ⅰ式:溜肩,耳制作粗糙厚重,位于肩上部。标本,91坟A4-1H54∶12,饰绳纹(图2:28)。

Ⅱ式:耳制作显轻薄,位于领肩之间。标本,胡T4⑤∶15(图2:29)。

Ⅲ式:广肩状。标本,胡T3④∶67,耳饰刻划纹(图2:30)。

Ⅳ式:折肩。标本,胡T4F1∶295(图2:31)。

B型:深腹,体显长,折沿,耳位于沿腹之间,底制式不详 。基本变化规律是,肩由溜变广,纹饰由腹上下皆见绳纹过渡 到上腹以刻划、戳印为主,不见或少见绳纹。

Ⅰ式:大溜肩。标本,90坟T6③b∶31,上腹印纹、刻划、绳纹组合,下腹绳纹(图2:32)。

Ⅱ式:广肩状。标本,胡T3④∶120,刻划纹(图2:33)。

C型:亚腰,深腹,耳位于沿肩之间,小平底,亚腰部较长,方或宽 体,肩部以压印纹为主,腹部多见刻划间断绳纹。基本变化规律是 ,肩由溜变广至折,下腹逐渐外鼓并呈尖凸状。纹饰由通体绳纹逐渐变 为上腹或肩部多见戳印、压印、刻划等构成的组合纹样。

Ⅰ式:溜肩,体显长,下腹略外凸。标本,胡T3⑤∶2,肩部压印纹,腹刻 划旋纹间断绳纹(图2:34)。

Ⅱ式:体显宽,下腹外凸明显。标本,胡T101⑩∶102,肩压印纹,腹 刻划旋纹间断绳纹(图2:35)。

Ⅲ式:肩显,广肩状,下腹呈折壁尖凸状。标本,石T44⑤∶26 ,肩篦划、刻划相间,腹旋纹间断绳纹(图2:36)。

Ⅳ式:明显折肩。标本,胡T4②∶145,划旋纹间断绳纹(图2:37)。

D型:亚腰,深腹,耳位于沿肩之间,大圜底,亚腰部短,体宽扁。器型及纹饰等变化与C型同。

Ⅰ式:下腹圆鼓外凸。标本,90坟T6H4∶24,通体绳纹(图2:38)。

Ⅱ式:下腹折壁尖凸状。标本,胡T102④∶270,腹中部上部戳印与刻划,下部绳纹(图2:39)。

E型:折肩,耳上端位于沿外,下端置于肩部,多素面无纹。基本的变化规律 是,肩由溜变广,并导致耳下端附着位置上移。

Ⅰ式:溜肩,耳下端正好位于折肩部。标本,津市西罗采∶A3(图2:40)。

Ⅱ式:溜肩,耳下端位置上移。标本,石TA⑤∶48(图2:41)。

Ⅲ式:广肩,肩阔,耳只位于肩的上半部。标本,91坟A4-1⑤a∶47(图2:42)。

F型:折沿,折腹,宽体。变化趋势是,体日趋宽扁,腹壁倾斜角不断加大,肩日渐明显。

Ⅰ式:腹壁倾斜角较小,腹显深。标本,胡T101⒁∶1,刻划纹(图2:43)。

Ⅱ式:腹壁倾斜角较大,腹显浅。标本,胡T4④∶49,刻划纹(图2:44)。

高领罐:数量多,一般领高圜底。

A型:体长,口外侈,窄肩,腹深,略外鼓,圜底。基本的 变化规律是,肩由不显至折,腹壁由略鼓圆弧变为近筒状,底由圆 趋坦。纹饰最初通体多绳纹,后肩部以压印刻划为主,腹部仍饰绳纹。

Ⅰ式:肩不显,腹显圆鼓,圜底。标本,胡T102⑦∶1,通体绳纹(图2:45)。

Ⅱ式:折肩显,腹近筒形,坦底。标本,90坟T9M13∶1,通体绳纹(图2:46)。

B型:体长,斜颈,折沿,窄肩,深腹,腹壁斜直,坦底。基本的变化规律是, 口部折沿由圆转逐步变为折转,肩由溜近折,腹壁不断斜直,下部近底处圆弧变为转折。

Ⅰ式:折沿显圆转,溜肩,腹壁近弧形,下部不见转折。标本,90坟T6H4∶55,通体绳纹(图2:47)。

Ⅱ式:口沿转折明显,肩显折,腹壁近直,近底处折壁。标本,胡T101⑨∶162,肩 与上腹刻划纹,腹绳纹(图2:48)。

C型:长领,折肩,浅腹,圜底,器表纹饰复杂。基本的变化规律是,肩由斜近 平,腹壁由圆弧形渐为直筒形。

Ⅰ式:斜肩,腹下部内收。标本,90坟T6H4∶14,模印篦点、刻划、绳纹组合(图2:49)。

Ⅱ式:肩近平,腹呈短筒状,坦底。标本,黄采∶24,刻划、绳纹组合(图2:50)。

罐:常见器类,种类样式繁多。

A型:敛口无沿,曲颈,方便承盖。器表纹饰多以肩部旋纹为 界,上方刻划,下方绳纹。器型的基本变化规律是,颈渐长,腹渐鼓,肩渐广。

Ⅰ式:腹略外鼓,溜肩,短颈。标本,胡T102⑦∶42(图2:51)。

Ⅱ式:腹显鼓,颈长。标本,胡T101⑩∶94(图2:52)。

Ⅲ式:鼓腹,广肩。标本,胡T102④∶240(图2:53)。

B型:体宽或圆,无沿,敛口,尖或方唇,个头小,口径12cm以下 。器表纹饰多分成上下二部分,上部近口处刻划,下部绳纹。器型的 基本变化规律是,口渐大,体由宽扁渐成球圆,腹最大径依次上移。

Ⅰ式:口小,鼓腹,最大径偏下,宽体。标本,90坟T6H4∶39,近口处刻划雨线,斜 线;下部旋纹间断粗绳纹(图2:54)。

Ⅱ式:口径增大,腹近圆,最大径上移。标本90坟T6H4∶37,上刻雨线,下绳纹(图2:55)。

Ⅲ式:大口,腹球圆,最大径位于中部。标本,90坟T9M13∶2,上刻划曲尺,下粗绳纹(图2:56)。

C型:体长,无沿,敛口,尖或方唇,个头小,口径12cm以下,器表纹饰与B型同。器型 的基本变化规律是,口渐大,腹渐直不显鼓。

Ⅰ式:口小,腹卵圆,下部显鼓。标本,90坟T6H4∶2,红衣,粗绳纹(图2:57)。

Ⅱ式:口放大,腹壁近直,不显鼓。标本,90坟T9H13下∶13,上刻划,下细绳纹(图2:58)。

D型:器型较小,口径10-12cm,腹筒形,圜底显坦。标本,90坟T7⑥∶2,素面(图2:59 );90坟T7⑥∶6,旋纹与绳纹(图2:60)。

深腹钵:体大,口径20cm以上。

A型:弧壁。基本变化规律是,底由圜至平,由大至小; 腹壁由厚至薄,由圆弧至斜直;唇起初与壁同厚且不显外撇,后外撇并趋厚。

Ⅰ式:大圜底,厚胎,唇与胎同厚,不外撇。标本,90坟T8④∶10,口沿压 印纹,腹交错绳纹(图2:61)。

Ⅱ式:小平底,薄胎,厚唇外撇。标本,胡T5②∶52,素面(图2:62)。

B型:折壁。基本变化规律是,折壁部位日渐外凸,导致腹最大径逐渐超过口 径;另腹壁由圆弧渐斜直。

Ⅰ式:折壁,不外凸,腹径小于口径,腹壁圆弧。标本,胡家屋场采集,万胡采∶20(图2:63)。

Ⅱ式:折壁,略显外凸,腹壁近斜直。标本,胡T4③∶117(图2:64)。

Ⅲ式:折壁,外凸距离大,腹径大于口径,壁斜直。标本,90坟T9H13下∶5(图2:65)。

器盖:常见。

A型:碟形,盘壁弧形,钮位于盘中央。基本变化规律是,腹壁由短变长。

Ⅰ式:腹壁短。标本,91坟A3-2⑦Y∶5(图2:66)。

Ⅱ式:腹壁长。标本,90坟T6H4 ∶9(图2:67)。

B型:碟形,盘壁外撇,钮位于盘中央。基本变化规律是,盘壁外撇日甚,最后演变为平折沿。

Ⅰ式:盘壁略外撇。标本,胡T102④∶330(图2:68)。

Ⅱ式:盘外撇明显。标本,胡T5F1∶84(图2:69)。

Ⅲ式:盘外撇呈卷沿形。标本,90坟T9H13下∶9(图2:70)。

Ⅳ式:盘沿已成平折沿。标本, 90坟T9②∶58(图2:71)。

圈足碗:出现时代晚,可分二型。

A型:腹浅。标本,90坟T9②∶161(图2:72)。

B型:腹深。标本,90坟T9②∶10(图2:73)。

除以上器物外,还有一些,如支座,虽数量与样式都不少,但它们 或因为演变序列不够清楚,或因为作为时代标志的特点也不甚明显,故此未予讨论。

3、主要器物演变型式的组合关系

需要说明的是,这一节所讨论的重点将不是器物之间“型”的组合关系,也不是“什 麽时候有什麽器类”或“没有什麽器类”;而是那些器物在演变过程中所形成的“式” 的共存与组合。

之所以如此,大致有以下三个方面的原因:

①、受具体材料的局限,一些器物“型”别出现与消亡的具体时间暂时并不十分清楚。

②、就一个文化的整体构成而言,器类“型”的组合大体就是这个文化的基本器类组合, 它们的发展应该比较稳定,或少有变化。

③、只有器物“式”的组合才能更细致具体地反映一种文化本身演变过程的诸多细节 ,并为结合“型”的组合来区分大的发展段落奠定基础。

一般而言,从事器物组合关系的研究大致可分三步走。

第一、将已分门别类划分的器物形式都还原到原始地层单位中去, 即用统一的标准对所有地层单位出土的主要器物样式进行分类和界定。

第二、剔除各单位中某些干扰时代判断的因素,并提取那些晚期,或那 些最能代表该单位时代的因素组成典型器物组合。

第三、对所有单位的典型器物组合进行归纳,以形成代表该文化诸发展阶段的更高层次的组合。

不过,由于本文所利用的资料绝大多数都是已发表过的,而且许多 资料在发表时又并没有准备为日后细致和系统的研究提供较多便利。所以 ,这里的研究只能是在现有条件下的尽力而为,肯定很难反映原始的组合状况 ,也肯定会影响进一步综合归纳的质量。

Ⅰ、部分地层单位的基本器类组合

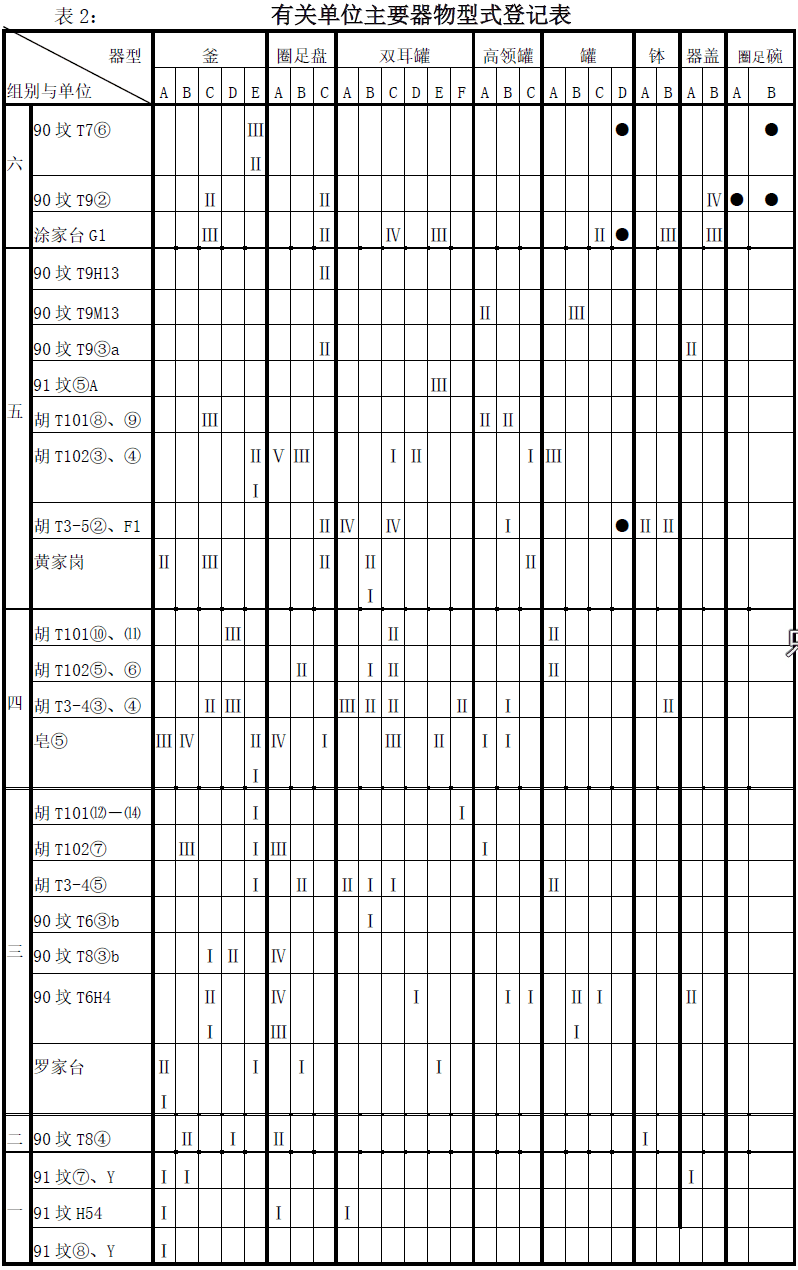

现将部分地层单位的基本器类组合表列如下(表2):

Ⅱ、典型器物组合

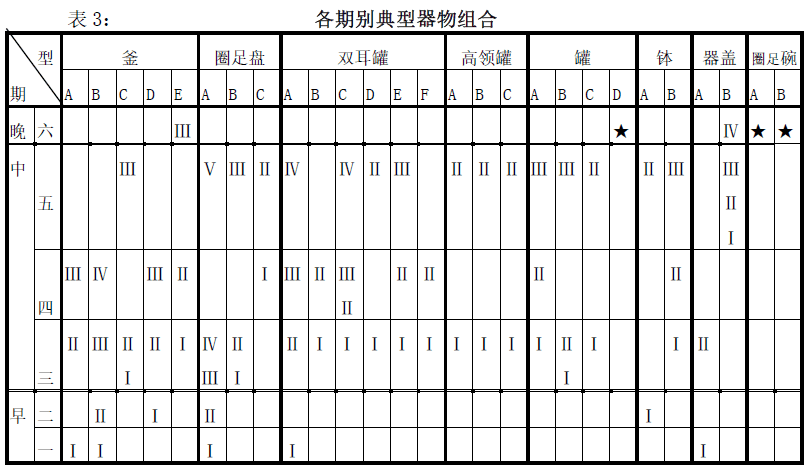

根据表2所列有关地层单位的基本器类组合,并剔除那些明显是属于早期的因素,可将它们综合规纳为6小组3大组(表3)。

由于表3所列典型器物组合是在地层序列的前提下经过器物形式的划分排序,又经过众多地层单位的综合与概括而得到的,所以它的本质应是反映了这种文化的发展脉络,并意味着在现有条件下,这种文化的全过程可大致划分为早、中、晚三段六期。

Ⅲ、各阶段主要特点

(1)、早段

包括一、二期在内。

器物以细泥质的红褐色外衣陶为主,大部颜色斑驳 ,并显黄灰色。胎壁多夹稻壳,黑色或黑灰色。有些器物,尤 其是釜、罐类,还部分夹砂,其中有的可能是陶土中本身固有的,有 的则明显属于人为掺和。另外,还有少量白陶,夹砂,粗细不匀。

器物个体普遍较大,口径20cm以上的釜、罐、圈足盘、盆等比比皆是。器 壁以薄胎为风气,腹径25—30cm的各种釜,壁厚仅0.4—0.5cm,即使器物底 部亦如此。此外,也有一定数量的厚胎器,制作粗糙、笨重,样式多与本地早期的彭头山文化有联系。

器表纹饰以粗绳纹为主,绞股较清晰,常见于釜、罐、支座等。指甲纹也常见 于支座(图5:21),数量较戳印纹为多,但二者风格都简单粗旷。素面的器物一 般有盆、钵、盘、高领罐等,总体上数量不很多。另外,还有一些白陶衣,多出现 在釜口沿与圈足盘内外。彩陶数量很少,只见于部分圈足盘,黑褐色,图形有宽带、网格与弧边三角。

在常见的器物组合中,釜是本段最有代表性并最具特色的器类。它 数量首屈一指,宽体宽沿,腹饰绳纹,口沿内外都见白衣。圈足盘 和双耳罐数量明显少于釜。其中盘,圈足小,斜壁八字形,器表多白 衣。双耳罐,多圆腹、高领、耳位于肩部。耳位于沿外的双耳罐也有一定数量,但不如前者。

除上述共有特征外,本段一、二期之间还存在一些小的差别。

其中主要表现为:

①、一期的釜口沿明显比二期的宽大,仰折沿凹面的数量也多于二期。

②、二期圈足盘的足除明显增高增大外,整体形状也由八字形演变成近圆 筒形,并开始出现简单的圆形镂孔。

(2)、中段

包括三、四、五期在内。

器物以细泥质的红褐色外衣陶为主,但相对前段颜色鲜亮。胎壁夹稻壳的现 象依旧存在,但数量日趋减少,断面的主导颜色逐渐从黑色过渡到黑灰色, 再到灰黑和灰色。此外,人为有意识形成的夹砂陶、夹蚌陶、泥质陶的分化和 数量都在不断增加。白陶仍有,只是数量与前段大体持平。

器物的制作总体上较前段要规整,但造型更复杂多变。大型的釜、罐,以及厚胎 器数量明显减少,而双耳罐、圈足盘,以及一些平底器,如钵、盆等,则数量迅速 增加,且样式多变,折腹折壁现象蔚然成风。

器表装饰数量上仍以绳纹为主,但粗绳纹已让位于细绳纹,而且施纹部位发生了重大变 化。以往通体绳纹的一些器物,如釜、罐、双耳器、高领罐等,大多都将绳纹逼到了 肩部或最大腹径以下,绳纹的地位在明显下降。与此同时,数量与地位都呈飙升之势的 是刻划与戳印、压印等构成的组合纹饰。它们经常出现在各种器物最醒目的部位,如颈部 、肩部或上腹部。另一类极富特征的纹饰是出现在盘圈足上的刻镂纹与镂孔,时间愈晚, 镂孔愈发达,以致于为了扩大和增加镂孔面积,承载复杂的镂孔图形,圈足盘这种器物的 造型几近异化到外观上只见其足而不见其盘的地步。还有一些类似器盖一样的大型器物, 整个盖面也承载着复杂的镂孔图形。

应该特别指出的是,正是大量流行的双耳器、圈足盘,以及在它们身上得以充分展示的以刻划 纹为主的组合纹、刻镂纹和镂孔,构成了这一阶段文化面貌所独有的景观。

比较而言,本阶段所属的三期也有一些自身特点。

第三期绳纹已开始细化,但较晚期为粗。以刻划纹为主的组合纹饰虽本期进入流行, 但镂孔不甚发达,盘足多见刻镂纹。

第四期绳纹以细为主,盘足开始流行复杂镂孔,各种器物的折肩折壁折腹现象盛行, 并出现那种专门以承载大型镂孔为目的的高圈足盘。

第五期绳纹以细为主,复杂镂孔达登峰造极地步,一些盖形器也有类似现象。器物胎壁 基本不见黑色,以灰黑和灰色为主。此外,本期还新出现直腹的筒形罐,即D型罐。

(3)、晚段

只含第六期。

据已有资料,本阶段最主要的特点是出现了一批新的文化因素,如侈口矮圈足碗、 沿外饰刻划与戳印纹的凹沿广肩罐(图5:22、23)。此外,直腹筒形罐数量也有明显增加。 值得注意的是,这些因素都与晚期的汤家岗文化有联系。

不过,由于经过正式发掘的资料还太少,关于这一段文化面貌的认识暂时还只能简单地 罗列上述一些线索,很不充分。因此,期待以后更多的工作与研究予以补充和修正。

(二)、皂市下层文化的绝对年代

目前皂市下层文化已有各种年代数据15个,其中常规碳十四方法测定的数据4个12, 加速器质谱碳十四方法测得的数据10个13,穆斯堡尔谱法数据1个14,详情见表4。

应说明的是,表4中第7-9、11-13号等6个加速器测试数据,因所测样品具有实验性质, 其结果仅供参考。另外,由郑州大学用穆斯堡尔谱法测得的数据因明显偏离其它碳十四 数据太远,也只能置于参考之列。这样,在以上15个数据中真正可利用的一共只有8个, 它们分别是1-6、10和14号。至于其年代范围则大体是距今7210-6395。不过,这个年代 范围也并不能真正代表这个文化的真实年代。对此,有二个问题需要特别指出和讨论。

第一,在那8个数据中,二种测试方法的年代互不靠拢,各持早晚。其中4个常规测法的数据 相距不远,为7210-6920,比加速器所测数据组早。加速器的四个数据也相互靠拢,并明 显偏晚,为6775-6395。对这种现象,专家们的解释是加速器测法无论测试手段、测试样 品、测试精度本身都优于常规法,故年代数据的可信度较高。但问题是,一方面各种测法没 有同时测定同一类样品,所以不同性质的样品数据不便对应比较;另一方面一些相关遗存又 没有可参考的加速器数据。正是基于这种状况,目前要以加速器的数据来作为这种文化的年代 依据尚不具备必要的认同条件。换言之,这些数据暂时也只能作为参考。

第二,由于4个常规法数据都无一例外地出自该文化的中期遗存,所以这就意味着,这个文 化的上限还应早于7210,下限还应晚于6920。然而,检索其它文化的年代数据则不难发现 ,要将这种文化的年代向早晚二端延伸不仅早已没有了余地,而且就是那几个数据本身实际 也无安身之地。

首先,出自澧县八十垱遗址属彭头山文化最晚的2个数据15分别为7185、6990 ,完全落在现有皂市文化的年代范围内。接着,器物群明显接近汤家岗文化的长 沙南托大塘遗址16,其年代为6990,也没有超出皂市文化已有的年代圈。

显然,这些文化常规测法的年代数据已相互交织在一起了。

对此,是否可以采取往前或往后“挤”的方法来解决所遇到的难题呢? 即将早期彭头山文化的年代下限往更早的方向挪一点,然后又将晚期文化的 上限往后退一点,这样以腾出安置“困难户”的地方。可是,碳十四数据和一 种文化的早晚期年代难道都可以随意挪动吗?

毫无疑问,面对已经出现的复杂局面,真正从中可以获得的比较确定的信息 应该是,皂市文化大致应该是距今7000年前后的一种文化,但目前要进一步讲清 楚它的上、下限,或划分出它的年代范围,则明显还不具备条件。

当然,导致这种局面的根本原因完全有可能是测试方法本身误差积累的结果,这 种误差的确需要校正,但不能只涉及前后几个文化,而是整个地区全部原始文化的 数据链。遗憾的是,科学地修正这种数据链的方法尚未见过报道。因此,以往那种随意向前或 向后“挤”的努力都完全没有必要,也与事无补。

二、皂市下层文化的性质

目前关于皂市下层文化性质的认定主要有三大难点。

第一,皂市文化与彭头山文化究竟是一个文化还是二个文化?

第二,皂市文化各段落之间究竟是什么关系?

第三,皂市文化与汤家岗也是二种不同的文化吗?

显然,以上三个都是复杂而棘手的问题。要解决这些问题,或者说要就这些问题在学术界达成一种共识,除具备较好的客观资料条件以外,最关键的恐怕还是要有统一的思想方法和认识标准。否则,各唱各的“调”,各念各的“经”,就什么也谈不拢了。 据观察,在同一个地区凡是有早晚承袭关系的二种文化,它们的文化面貌都必然存在又“相似”又“不相似”的二重性,这是普遍逻辑。问题是人们用什麽标准去取舍,去衡量那些“相似”与“差异”,衡量它们的比重与份量。正是基于这种意义,思想方法和认识标准在文化性质认定的研究中往往成了关键的关键。

对此,笔者曾提出过“临界线”的观点17,并 认为凡有早晚承袭关系的二种文化,它们“相似”与“差异”的二类 因素在数量上往往会表现出一个此起彼伏的渐变过程,并在一定的时候各自向相反的 方面转化,前期数量多的主要因素后期会降为数量少的次要因素,前期数量少的次要因素 后期会变为数量多的主要因素,而二种因素数量最接近并基本持平的时候就是这二类因素转化 的“临界线”。越过了这条线即意味着各种因素的性质发生了逆转,前期的A文化就转变成了 新时期的B文化(图 3)。

在这里,笔者仍将利用上述观点来研究和探讨皂市文化与彭头山文化、与汤家岗文化的关系;至于皂市文化本身各个段落之间关系的深入认识也持同样的思想准则。

(一)、与彭头山文化的关系

时下,澧县八十垱18、汨罗黄家园19等属于彭头山文化晚期的遗存与属于皂市文化早期的岳阳坟山堡遗址下层在年代上已相距无几,这无疑为深入细致比较二者的异同提供了良好的基础。据此,可将二种文化中有联系的主要因素划分为A、B二类,并通过追踪它们各自的发展脉络及其不同命运,揭示它们关系的实质,把握它们关系的真谛。

Ⅰ、A类因素

A类因素的各个分子都是贯穿彭头山文化始末的典型因素,可以说 它们的繁荣与兴旺就标志着彭头山文化的存在和发展,反之即意味着这个文化的衰落与消亡。

它们主要是小口深腹罐、高领双耳罐、各种圆腹罐、圜底盘等。

由图4可知,以上因素无一例外均能在皂市文化中找到后续者。

小口深腹罐,彭头山文化数量最多的器类之一(图4∶13),与皂市文化的A型高 领罐(图4∶14)似呈前后演变序列。

高领双耳罐,彭头山文化中又一种数量最多的器类,并有二种主要的器耳样式与安 装方法,一种是附着在肩部器壁上的宽桥形耳(图4∶15),一种是在器壁上穿孔尔 后在内壁糊泥的内耳(图4∶19),皂市文化早期所见都与之类同(图4∶16、20)。

各种圆腹罐,也是彭头山文化中的大宗器类,有卵圆形(图4∶17)和球圆形(图4∶3)二 种主要制式,每一种制式在皂市文化中均有近似者可寻(图4∶18、4)。

圜底盘,更是彭头山文化中数量最多的器类(图4∶27),即使到皂市下层的中晚期还 依然能见到与前者几乎一模一样的同类器(图4∶28)。

除以上器物外,二种文化之间相似的因素还有盆(图4∶23、24)、钵(图4∶21、 22)、支座、大口深腹罐、碟形器盖(图4∶26),以及皂市下层文化早期常见的 指甲纹(图5∶21)等。

应该指出的是,上述因素在皂市文化中的延续时间并不完全一致。一部分只见于早期 ,中期以后基本绝迹,如高领双耳罐、大口深腹罐、指甲纹等;另外一些,如小口 深腹罐、圆腹罐、圈足盘以及盆、钵等,虽延续时间较长,甚至纵贯该文化早晚,但 它们往后的发展并不尽人意,多数失去了昔日的辉煌。尽管有些器型看似依旧,可一是 数量大为减少,不成气侯;二是体质与神态也发生了方方面面诸多变化,以至不知不觉就 融入了皂市文化的大家庭。仅以小口深腹罐为例,虽然彭头山时期它位居前列,但皂市 时期数量大跌,而且真正保持彭头山原汁原味的个体几乎难以寻觅。显然,对这一类器 物即使不去计较它们在长期过程中的变化,仍将它们都通通视为地道的彭头山文化使者, 量也难以遮挡皂市文化那别样的风采。

正因此,这类因素充其量只能很好地证明皂市文化确实是脱胎于彭头山文化,而且皂 市文化从始至终都带有出自母体的深深胎记。

Ⅱ、B类因素

这类因素全部于彭头山文化早、中期不见,而最早见于彭头山文化晚期。

它们是仰折沿的釜与罐(图4∶3)、耳位于口部的仰折沿双耳罐(图4∶5)和 卷沿双耳罐(图4∶6)、圈足盘(图4∶9、10)、浅碟形器盖等。

值得注意的是,这些器物的发展有二个重要特点。

第一、虽然最初数量并不多,但它们一出现就显得与彭头山文化的传统因素格格不入。

①、彭头山传统的器物造型是无沿、领腹界线不明,而新出现的釜和罐不仅领腹界线分明, 而且还有折沿(图4∶5)与卷沿(图4∶3、6)之别,这表明本地的陶器从此开始有了独 立的口沿部分。

②、彭头山中期以前器物决不见有圈足,而圈足盘的出现则表明又一种新的造型模式从此 登上历史舞台。

③、彭头山传统的双耳器器形无一例外都是高领罐,耳无一例外都位于 高领罐的肩部或腹部;而新出现的双耳器不仅器形完全不同,为釜形罐 ,而且耳皆位于口沿部。这些变化很可能不止意味着造型的不同,还暗示了 前期的高领罐可能是一种水器,后期的釜形罐则可能是一种炊器。

④、彭头山传统的器物大都厚胎、厚底,而上述新出现的器物不仅自身胎壁明显 趋薄,腹部与底近于同厚,而且还以此启动了彭头山晚期整个器物群的薄胎化趋势和进程。

显然,那些因素的出现和存在标志着彭头山晚期文化面貌开始发生了重大变化。

第二、随着时间的推移,那些因素不断发展壮大,并逐渐构成了皂市下层文化基本面貌的内核。皂市文化那些仰折沿凹面釜(图4∶2),那些令人眼花缭乱的各式双耳罐(图4∶7、8)和圈足盘(图4∶11、12)、以及那些碟型盖(图4∶26)等,几乎全部都可视为它们的繁衍与派生。此外,彭头山文化晚期还出现和发生的一些新兴因素和新变化,如器表装饰中的白彩衣等,也都在皂市文化早期得到了进一步的发扬光大(图4∶4),构成了那时期皂市文化基本特点的组成部分。

毫无疑问,这组因素应该是皂市文化既源于彭头山文化又不同于彭头山文化的铁证。

试想,当岳阳坟山堡遗址下层各个遗迹与地层单位中70-80%的陶器都是B类因素,都是仰 折沿釜、仰折沿与卷折沿的双耳罐、大圈足盘的时候,难道它们还不是一个新的文化?难道 从彭头山那里残留下来的30-20%的A类因素还能够成为将二者维系在旧时代的强力纽带?

总之,由于皂市文化与彭头山文化分布地域重叠,时间前后相随、文化因素交错如织,所以 将它们的联系比作为千丝万镂是一点也不为过。但是,追踪二类因素的兴亡盛衰和此起彼 伏又很容易看到它们毕竟是各有不同典型组合的不同性质的二种文化。

当然,这二种文化完全有可能是同一个人类群体或同一个族群在同一个地方先后创造 的,可考古学在认定文化的时候却并不考虑这种因素,因为所有的考古学文化都是一 群有特点的遗迹遗物所构成的统一体。

(二)、关于皂市文化早期自身特点的问题

这个问题远比其它问题复杂。它的表面只涉及如何深入认识皂市文化各段落之 间的一些自身特点,而实际它的深层却涉及皂市文化或某些段落与其它文化或段落 的关系,涉及文化与文化的结构。当然,只要资料允许,类似的问题有可能也会从皂市 的中期或晚期遗存中提出来。不过,囿于资料的局限,目前可提出讨论的则暂时只有早期。

也许人们不禁要问,在皂市文化各个段落已确定为一个整体的前提下,提出这个问题还有必要吗?

之所以要提出这个问题,其根本原因即在于皂市早期确有一些令人费解的自身特点。

1、皂市早期数量最多最有代表性的器类是仰折沿釜,在岳阳坟山堡遗址一些最早的地层 中它的数量几乎超过各类器物总数的一半。然而环顾其左右,则不难发现同样的器 物在皂市文化中期却很少,甚至也不见得就多于彭头山文化晚期。

2、皂市早期的双耳罐一般数量少,多圆腹,仰折沿和卷折沿,外表多绳纹。如与前 后比较,其特点似乎更靠近彭头山晚期而远皂市中期。因为,皂市中期双耳罐数量大 增,胡家屋场近总数的8% ,并多折腹型和刻划纹。

3、皂市早期圈足盘的数量也不多,且素面无纹为主,部分刻镂纹,足喇叭形不折壁 ,总体特征亦近彭头山,而与皂市中期流行镂孔、折壁之形区别明显。此外,皂市 中期盘数量大增,胡家屋场竟占总数的15.33% 。

4、如果说皂市的早期是仰折沿釜为主的天下,那麽皂市的中期就是圈足盘和双耳罐 占主导地位的世界,而且各自身披和率领的流行纹饰也不尽一致。

显然,上述皂市早期的自身特点表明,它一方面是与彭头山晚期难舍难分,另一方面又 与皂市中期若即若离。基于这种状况,可以预言这将是今后一定会引起争议的问题。

皂市早期究竟是应该往彭头山晚期靠,还是往皂市中期靠,还是应该自立门户呢?

第一、根据本文关于皂市与彭头山关系的讨论,要将皂市早期往彭头山晚期靠是很 困难的。因为在那段时间里,彭头山文化传统的主导因素还占据着统治地位,与皂 市早期相似的因素虽然数量看涨,但二者毕竟不是一家人。

第二、要使皂市早期自立门户不是完全没有希望,但这要看今后更多的发现,还要看 人们思维方式的转变。

长期以来人们已经形成了很多约定俗成的思维定式。如其一,凡一种原始文化一定要 有相当长的延续时间,一般不少于500年,短了就值得怀疑。如其二,一个地区原始文 化的类别不宜太多,在原有序列的基础上增加早期的可以,但中间插入或打乱重组则难 以接受。如其三,所有原始文化绝对都应该平起平坐,没有层次,没有性质,也没有历史 作用的差别。

毫无疑问,这些定式都可能妨碍具体问题的具体分析。

皂市早期那些既不同于彭头山晚期又不同于皂市中期的自身特征实际是一种客观存在, 它们需要具体对待,具体分析,也需要赋予它恰当的历史意义。虽然现在一时还难以 作出结论。但那些线索不容忽视,也不容淡化。

第三、就已有的资料而言,将皂市早期与中期联系起来,并置于 这个文化的整体之下似不失为一种理性的选择。

因为,这种选择可以得到二种主要因素的支持,它们是双耳罐与圈足盘。

尽管双耳罐与圈足盘在皂市早期数量嫌少,地位也不及仰折沿釜,但毕竟还是 主要器类。至于中期它们发达了,不仅数量多而且光彩照人,但仍可视为早期 特点的持续发展。此外,在那个地区原始文化的全过程中,真正能以双耳罐、圈足盘为主要器类 的遗存也仅此二个小的时段。所以在不计较是否有无仰折沿釜的前提下,仅以双耳罐和圈 足盘当也可以将皂市的早、中期联系起来。

(三)、与汤家岗文化的关系

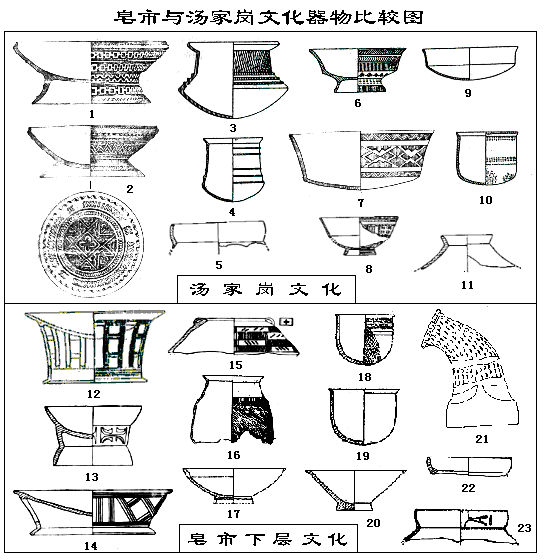

目前,皂市下层文化与汤家岗文化无论在时代上还是面貌上都存在一定差距。即使皂市文化最晚期的南县涂家台遗址,虽然一些因素与汤家岗文化早期――如澧县丁家岗一期、安乡汤家岗90年发掘一期等――都有联系,但那些联系还太粗,还不足以作为更深入细致地“工笔”描画相互关系的基础。因此,这里的讨论只属于“大写意”。不过,也并不十分妨碍关于它们性质的初步探讨。 截至目前为止,汤家岗文化已经正式发掘的遗址已有安乡汤家岗20、 澧县丁家岗21,以及南县新湖22、华容刘卜台早期23等。根据这些遗址,这种文化与皂市下层文化基本特点的联系与区别可简要概括如下:

Ⅰ、二种文化的主要联系

1、二者器物都以圜底、圈足器为主,平底次之,不见三足器。

2、汤家岗文化最常见的器类大圈足盘、圈足碗、筒形罐等,皆源于皂市文化。其中 ,大圈足盘,盛行于皂市文化全过程(图5∶12-14),汤家岗步其后尘(图5∶1 、2),依然长盛不衰。圈足碗(图5∶17、20)、筒形罐虽产生于皂市晚期(图5∶18 、19),但却在汤家岗文化中得以发扬光大(图5∶6、8、10),成为这种文化的主流。

3、在整个洞庭湖地区原始文化发展的全过程中只有皂市与汤家岗二个文化堪称陶器无彩装 饰最复杂繁褥的典范。二者虽然具体的装饰手法,如多刻划、锥刺、压印已显示了一定的 承袭关系,但更重要的是双方在时间上的前后相随,还表现出都一致重视和欣赏繁褥装饰的 共性与联系。

4、汤家岗流行的白陶、白彩、深褐色彩都肇始于皂市文化。此外,汤家岗早期 多见的双耳罐、凹沿罐沿外常见的压印纹(图5∶23)等,也都明显从皂市文化继承而来。

汤家岗文化:1-2、圈足盘(汤M7:1、M1:1),3-4、折腹釜(丁T1③:13、M 3:3),5、凹沿罐(丁T4③:26),6、折壁碗(汤M1:4),7、钵(汤M4:2 ),8、折壁碗(丁T11③:23),9、钵(丁M3:1),10、筒形罐(汤M4:6), 11、斜肩罐(丁T12③:56)。(汤—汤家岗,丁-丁家岗)

皂市下层文化:12-14、圈足盘(90坟T9③A:13、胡T4⑤:23、胡T5②:77),15、双耳罐(胡T4④:49),16、高领罐(胡T101⑨:162),17、圈足碗(90坟T9②:161)、18-19、筒形罐(90坟T7⑥:6、2),20、圈足碗(90坟T9②:10),21、支座(90坟T6④:1),22-23、凹沿罐(胡T101⒀:7、涂采:63)。(坟-坟山堡、胡-胡家屋场、涂-涂家台)

Ⅱ、二种文化的主要区别

1、二者的基本器物组合不同。皂市流行大圈足盘、双耳罐、釜、高领罐、支座等; 而汤家岗则流行釜、圈足盘、圈足碗、筒形罐、圜底钵、斜肩罐。

釜:二者数量都多。但汤家岗最具特色的是折腹釜,可分长体和宽体二型。其中,长 者深腹,折腹位于腹下部(图5∶4);宽者,有颈有肩,折腹位于中部(图5∶3) 。二型均不见于皂市文化。

大圈足盘:二者共有的典型器类。皂市期间,质地仅红褐陶一族,且以足为整器主体 ,时代愈晚足愈高,多数大于通高1/2。汤家岗时期,器物质地除红褐陶外,又增加白 陶,且整器主体为盘,足小于通高的1/2,部分1/3(图5∶1、2)。

圈足碗:皂市多红褐色,圈足矮且小,盘皆斜侈弧壁(图5∶17、20);汤家 岗多黑皮陶,皮薄且附着不匀,胎酱或红褐色,盘以折壁为主,足相对前者要 大(图5∶6、8)。

双耳罐:皂市主要器类(图5∶15),汤家岗早期大幅衰落,中期绝迹。

高领罐、支座:皂市十分流行(图5∶16、21),汤家岗时期近于消失。

斜肩罐:汤家岗多见,小口、反圆弧形宽折肩、大圜底(图5∶11),特色有加,皂市文化不见。

2、二者虽然都鼎力推崇复杂繁褥装饰,但总体而言,皂市最突出的特点是大量利用刻划纹和雕镂 纹,纹样以几何形为主;而汤家岗则大量使用模印纹与篦点纹,尽管纹样也多几何形, 但更以主纹和地纹搭配烘托浮雕效果而令人瞩目。

此外,皂市文化的重点装饰对象是大圈足盘与双耳罐,而汤家岗文化则是大圈足盘与圈足碗。

应该指出的是,由大圈足盘和圈足碗所代表的装饰风格不仅构成了汤家岗文化器物装饰的显 著特征,同时也是区别于前后文化的独特风景。

皂市的盘,因足为整器主体,故盘壁无纹,纹尽在足上,并以刻划、雕镂、镂空为主要施 纹方法。汤家岗的盘,盘为整器主体,故装饰重点以盘为主,以足为辅,有些还饰于盘 底,纹一般都由预制的图案或图形单元模印和模压组合,主纹、地纹层次分明,颇似浮雕。

圈足碗,皂市皆素面无纹,而汤家岗则以大量图形繁复的纹饰为风气,至于施纹部位更与同 期的圈足盘类同,以碗壁为主,足为辅,少量碗底亦有,其中多见细绳纹、刻划纹、锥刺 纹和篦点纹。

3、二者墓葬型制与随葬品组合区别很大。皂市文化墓坑多短小,流行二次葬,随葬品常 见高领罐、盘等,但一般数量少,组合松散,规律性不强。汤家岗文化流行一次葬 ,长墓坑,随葬品多筒形罐、折壁碗、圜底钵、圈足盘,组合极有规律,这种规律 不仅见于随葬品的种类、数量,甚至还见于器物的摆放位置和朝向。

4、二者的石器构成也存在明显差别。皂市文化晚期虽有较多磨制石器,但大型打制石 器仍不少见,并有相当数量的打制细小燧石器。汤家岗文化完全以磨制石器为主,尤 其是在平原地区大型打制石器已数量稀少,至于细小打制燧石器则基本绝迹。

Ⅲ、关于二者关系的基本认识

虽然以上的概括受客观条件的制约不免有一些粗阔,但就二者联系与差异的比重而言, 差异显然超过了联系。

当然,不可否认的是在文化比较时有时会遇到一种距离与差异成正比的现象。即二 种遗存间距时间较大,又缺少中间环节,在这种情况下相互间的联系似乎已被 时间磨蚀,而差异却异常醒目。也许以上比较结果就包含了类似现象。不过,在 皂市与汤家岗二者之间即使存在如此现象,也不可能只强化“差异”而淡化了“联 系”。因为,那种现象同时使“差异”和“联系”二方面的具体发展过程都显示得更加清楚。

实际上,无论是联系还是差异都是相辅相成的,都是一种内在的趋势和必然性的结果。汤家岗 文化方方面面的特点也不例外,问题的关键还是如何看待“差异”与“联系”,以及利用什 麽标准来衡量“差异”和“联系”。需要指出的是,衡量考古学文化联系与差异的根本标准 应该只有一个,这就是一种遗存的基本器类组合。如果这种组合在一个很长的时间段落内都 维持着一些特定的与其它遗存不同的“差异”,或者说这种“差异”越来越明显甚至掩盖了 与其它遗存间的“联系”,那这种差异就应该是本质的内在的,是一种文化与另一种文化相 区别的主要依据。

毫无疑问,皂市与汤家岗二者在基本器类组合、装饰风格、墓葬形制、石器构成等诸多方 面都存在的差异绝不仅仅只是单纯时间距离所能随意造化的。

当然,双方有联系的因素随着时间的推移也会发生相应的变化,但那种变化不会以牺牲主 要器类组合的稳定为代价。换言之,定性为“联系”的因素其变化的总趋势应该只是具 体形态和个体多寡的“量变”,而不会引起主要器物有无的“突变”或“质变”。

正因此,当汤家岗一旦拥有了能区别于对方的典型器物组合时,它就应该与皂市下层文化 同时被认为是二种既有联系又有区别的不同性质的文化。

尽管这些文化在它们前后衔接的时间段落内或可能会存在各类因素互相交织的现象, 在日后的发展过程中相互有联系的因素甚至贯穿后续者的始末。但是,这些都只 是表达了考古学文化联系的二种不同形式,并不反映本质和未来的发展。

在这里“本质”就是“趋势”,就是“差异”。

结 语

概括本文全部的分析与讨论可以对皂市下层文化获得如下基本认识:

第一,根据目前已有的发掘和调查资料,这种文化自身的发展序列可划分为三段 六期。但第一段与第二段的面貌有一些差异,需要今后作更深入的探讨;第三段的 资料还明显太少,面貌和特点还表现得很不清晰,需要今后作更多的补充。

第二,根据目前已有的常规碳十四测试数据,这种文化的绝对年代大致可以被认为是 距今7000年左右,但还不能有把握地划定其上、下限范围。

第三,由于这种文化拥有一套自身特征鲜明的器物组合,所以它是一个独立的文化实 体,往前既区别于彭头山文化,往后也区别于汤家岗文化。

最后,要特别指出的是,关于这种文化的研究确是洞庭湖地区原始文化序列研究中的一 个十分重要的环节。它不仅直接涉及到彭头山、皂市、汤家岗等三个文化的独立性, 还涉及到如何认识这种独立性的标准和思想方法。

正因此,望本文的写作能引起学界对这个问题的关注和更多的讨论,

1 湖南省博物馆《湖南石门县皂市下层新石器遗存》,《考古》1986年1期。

2 何介钧《洞庭湖区新石器时代早期文化探索》,《湖南考古辑刊》第五集。

3 同注1。

4 湖南省文物考古研究所《湖南临澧县胡家屋场新石器时代遗址》,《考古学报》1993年2期。

5 益阳地区博物馆等《南县涂家台早期新石器时代遗址调查报告》,《湖南考古辑刊》第六集。

6 岳阳市文物工作队等《钱粮湖坟山堡新石器时代遗址试掘报告》,《湖南考古辑刊》第六集。

7 湖南省文物普查办资料,国家文物局《中国文物地图集 . 湖南分册 . 文物单位简介》238页。

8 湖南省文物考古研究所等《湖南省澧县新石器时代早期遗址调查报告》,《考古》1989年10期。

9 国家文物局《中国文物地图集 . 湖南分册. 文物单位简介》207页。

10 津市文物管理所《湖南津市古遗址调查报告》,《江汉考古》1993年1期。

11 同注6;

张春龙《洞庭湖地区新石器考古新收获――岳阳钱粮湖农场坟山堡遗址发掘》,《中国文物报》92 年

6月4日,第三版。

12 同注4。

13 陈铁梅《彭头山等遗址陶片和我国最早水稻遗存的加速器质谱14C测年》,《文物》1994年3期。

14 曹传松《试论湘北新石器早期文化分期及与大溪文化的关系》,《楚文化第五次年会论文集》。

15 裴安平《彭头山文化初论》,《长江中游史前暨第二届亚洲文明学术讨论会论文集》。

16 黄纲正《长沙南托遗址文化类型试析》,《长江中游史前暨第二届亚洲文明学术讨论会论文集》。

17 同注15。

18 湖南省文物考古研究所《湖南澧县梦溪八十垱新石器时代早期遗址发掘简报》,《文物》96年12 期。

19 郭胜斌等《附山园――黄家园遗址的考古发现与初步研究》,《长江中游史前暨第二届亚洲文明学 术讨论会论文集》。

20 湖南省博物馆《湖南安乡县汤家岗新石器时代遗址》,《考古》1982年4期。

21 湖南省博物馆《澧县东田丁家岗新石器时代遗址》,《湖南考古辑刊》第一集。

22 湖南益阳地区文物工作队资料。

23 湖南省文物考古研究所《华容显刘卜台新石器时代遗址发掘简报》,《湖南考古辑刊》第三集。