1993~1997年,湖南澧县八十垱遗址前后5年6次发掘。2000年,八十垱与彭头山的资料整理成 功申请为国家社科基金重点资助项目(01AKG001)。2006年8月,发掘报告《彭头山与八十垱》 (以下简称《报告》)正式出版。然而,令人瞠目的是《报告》对八十垱遗址许多重要遗迹 的地层关系、外观形态,甚至其中的陶片标本都存在明显随意的改动、造假和作伪现象。

第一部分:遗址发掘东区的改动造假作伪问题

八十垱遗址发掘东区位置示意图

一、东发掘区聚落围沟与土垣层位、外观的改动、造假与作伪

图1:遗址发掘东区聚落围沟与围墙平剖面原始图

(上:45º角俯视图,方向左东右西;下:正方向图,左西右东,其中A—E为《报告》改动造假部位)

1993与94年,遗址在东部发掘区内一共发现平行的聚落围沟两条。位于西部的编号为G7,东部的编号为G8,二条沟的最近距离约4米。此外,G7还打破了一条时代略早的沟(编号G10)。

经与原始发掘资料比对,《报告》对G7、G8中的5个重要部位(图1,A~E)进行了大量地改动、造假和作伪。

1、A部(土垣西段)

由图2比较可知,《报告》对土垣西部(A部)的改动主要有以下4处。

第一,取消了原来的11层。

第二,扭转了原12层的堆积方向,并让它由西向东消失在土垣底下。

第三,由于以上两项改动,原本土垣下厚约50cm的文化层被减薄一半。

第四,为配合文化层的减薄,将原本由西向东倾斜的生土面改为向东翘起。

第五,改变了土垣隆起的形状。

图2:A部原始图与《报告》造假图对比

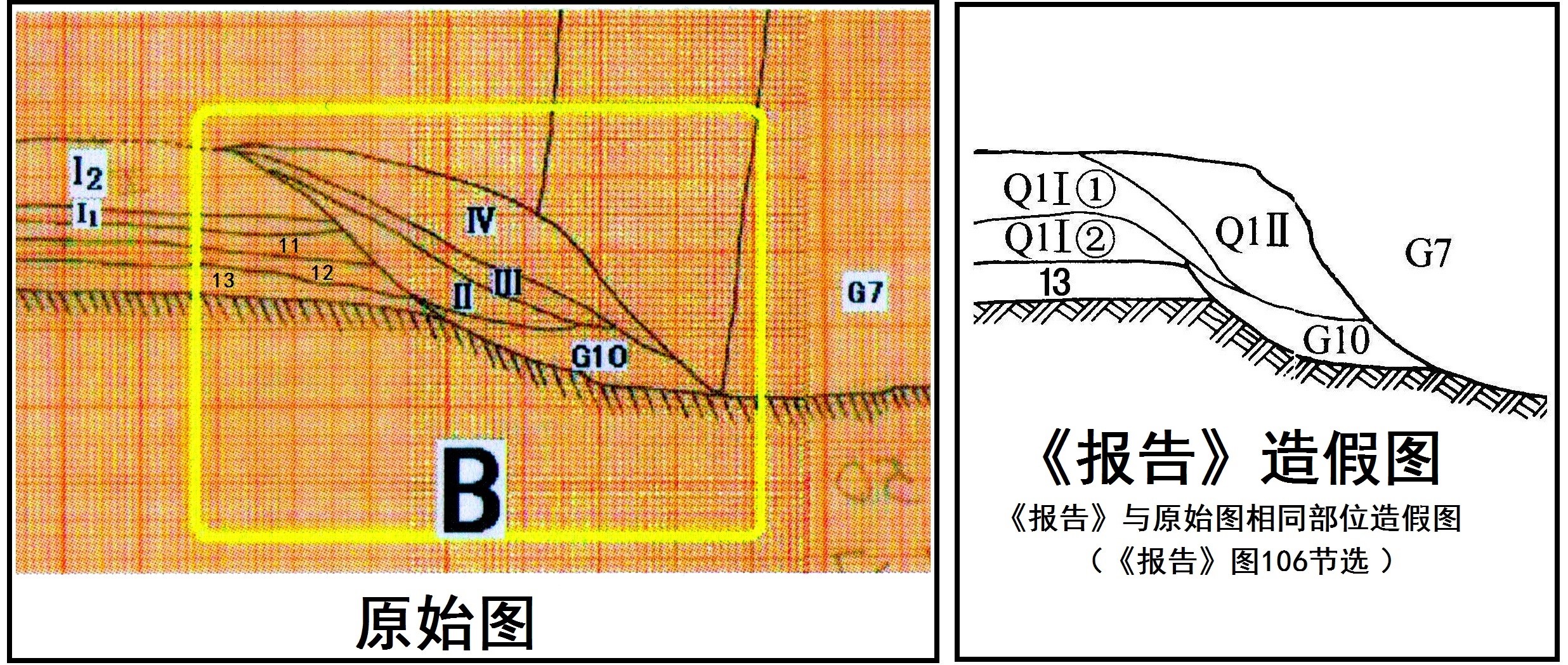

2、B部(土垣东段与G7西坡)

由图3比较可知,《报告》对土垣东部的层位与外形有以下5处改动。

第一,土垣外坡原本缓坡状,坡面约40°;《报告》将坡面改为陡峭形,坡面约50°。

第二,土垣原本的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ层被合并为Q1Ⅱ一层,并明显削减了Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ原本所有的 宽度、厚度和体量。

第三,Q1Ⅰ①、Q1Ⅰ②的层厚都有新的变化,Q1Ⅰ①明显减薄,Q1Ⅰ②成倍加厚。

第四,改变了原G10与土垣之间的层位关系,让Q1Ⅰ①直接迭压在G10之上。

第五,抹去了11、12层,使伪造的土垣比原始的高度增加近1/4。

图3:B部原始图与《报告》造假图对比

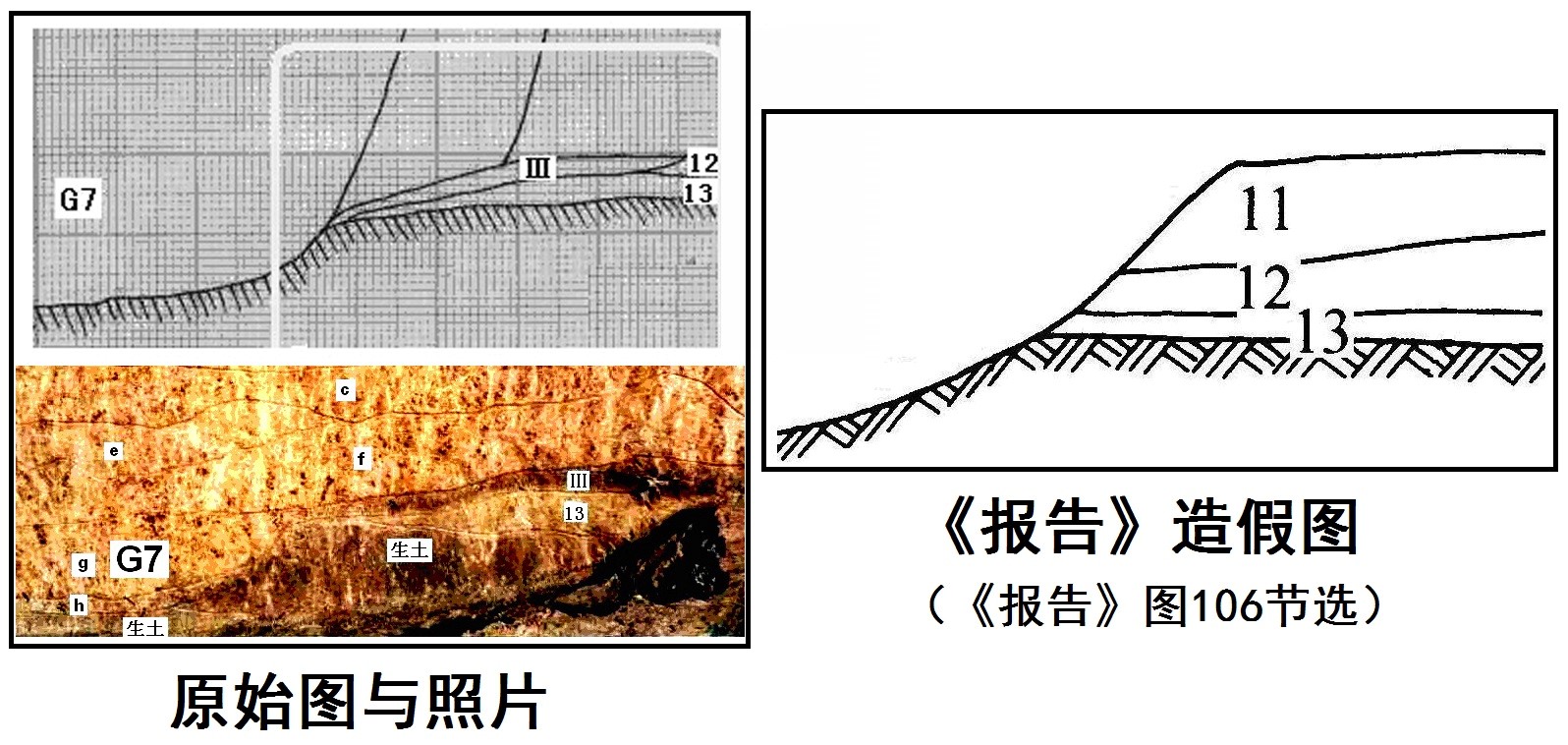

3. C部(围沟G7东坡)

由图4比较可知,《报告》对围沟G7东部的层位、外形有以下4大改动。

第一,围沟东坡原本只打破13层,而新的改动使围沟连续打破了11、12、13,共三层。

第二,抹去了围沟东坡原本存在的清沟淤土堆积层Ⅲ。

第三,由于以上二项改动,沟的深度大幅增加,最深为1米,接近原来的2倍。

第四,由于抹去了清沟淤土堆积层,即第Ⅲ层,从而也使该地层中出土的一批重要陶片 ,即中国时代最早的白陶片以及大圈足盘片、口部带双耳的罐片、有红白黑三色的彩陶 片都去向不明,使该地层失去了作为遗址最晚地层代表的意义。

图4:C部原始图、照片与《报告》造假图对比

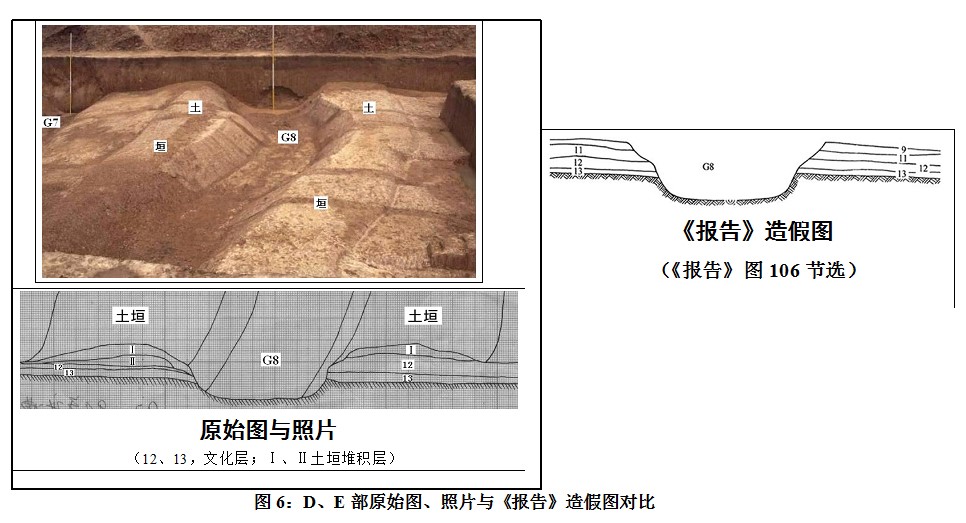

4. D、E部(围沟G8二边的土垣)

由图5、6比较可知,《报告》对围沟G8及二侧土垣进行了3大改动。

第一,从根本上彻底抹去了围沟G8二侧用清沟淤土堆积而成的土垣。

第二,围沟G8原本只打破12、13二层,但《报告》在它们之上又新增加了9、10二层, 使沟打破的层位一共变成了4层;而且还使沟的相对年代完全被人为推后了,使原本与 G7同时的关系变成了早晚关系。

第三,由于前二项改动,围沟G8的宽度与深度都被明显加宽、加深了。

图5:遗址围沟(G8)与沟边土垣照片

二、东发掘区其它遗迹层位、外观的改动、造假与作伪

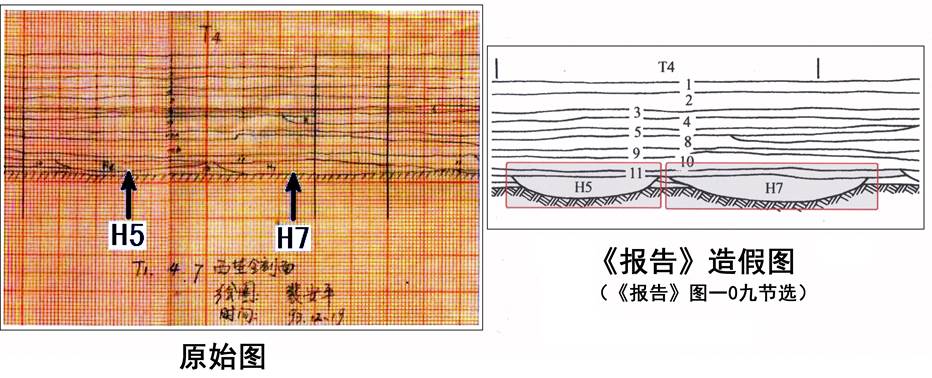

1、改变了T4H5、H7的深度

由图7比较可知,《报告》改变了T4H5、H7的原始深度,分别加深了20—30厘米。

图7:T4H5、H7原始图、照片与《报告》造假图对比

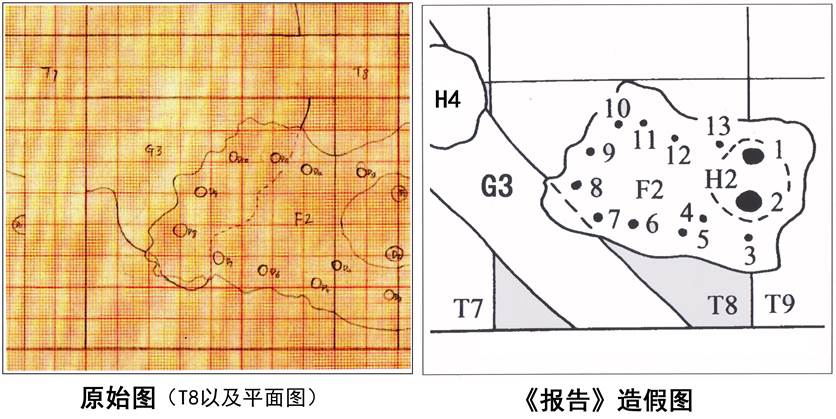

2、改变了G3的形状与走向

由图8的比较可见,在T8范围内G3明显只分布在整个探方的 西北部,且并未向东南部延伸。但《报告》却完全改变了G3的形状和走向。

第一,在T8范围内,G3的原始形状比较宽园;但《报告》改变为窄长条形。

第二,《报告》改变了G3的原始走向,让沟从东南方流出去了。

第三,在T8范围内,G3被F2打破的部位比较宽广,而《报告》不仅明显缩小了 打破的范围,还改变了打破的位置。

图8:T8遗迹平面原始图与造假图对比