历史岂容篡改

—— 《彭头山与八十垱》发掘报告作伪问题之揭露

裴安平

(南京师范大学)

1993~1997年,湖南澧县八十垱遗址前后5年6次发掘, 作为发掘领队,我一天也没有离开过工地。2000年,我又 成功地为八十垱与彭头山的资料整理申请了国家社科基金重 点资助项目。2002年,由于工作调动我将项目移交给了湖南省 文物考古研究所。2006年8月,发掘报告《彭头山与八十垱》 (以下简称《报告》)正式出版。然而,令人瞠目的是《报 告》对八十垱遗址许多重要遗迹的地层关系、外观形态,甚 至其中的陶片标本都存在明显地随意改动和作伪现象。

下面将择要予以揭露。

一、关于遗址东部聚落围墙与围沟层位、外观及出土陶片的改动

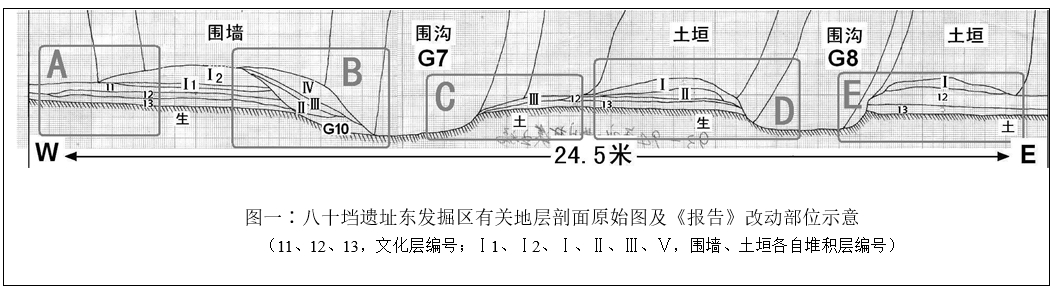

1993与94年,八十垱遗址在东部发掘区内一共发现平行的聚落围沟两条。位于西部的当时编号为G7,东部的编号为G8,二条沟的最近距离约12米。此外,G7还打破了一条时代略早的沟(编号G10)。经与原始发掘资料比对,《报告》对它们中的5个重要部位(图一,A~E),进行了多达16处的改动。

1. A(围墙西段)

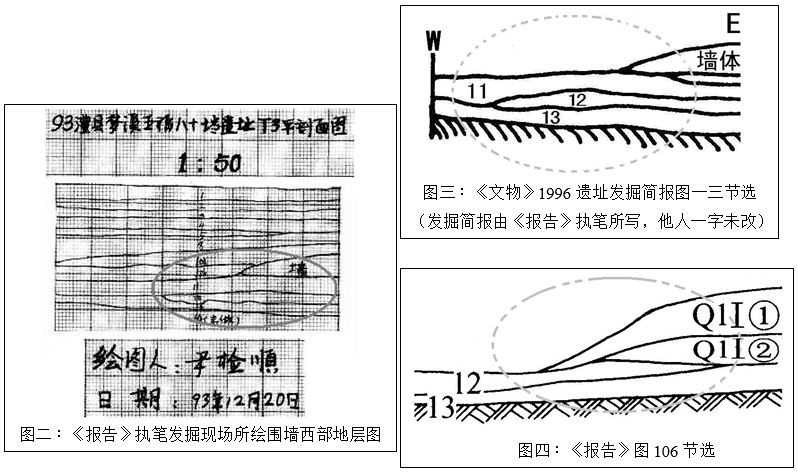

由图二、三、四比较可知,《报告》对围墙西部的改动主要有以下4处。

第一,取消了原来的11层。

第二,扭转了原12层的堆积方向,并让它由西向东消失在围墙底下。

第三,由于以上两项改动,原本围墙下厚约50cm的文化层被减薄一半。

第四,为配合文化层的减薄,将原本由西向东倾斜的生土面改为向东翘起。

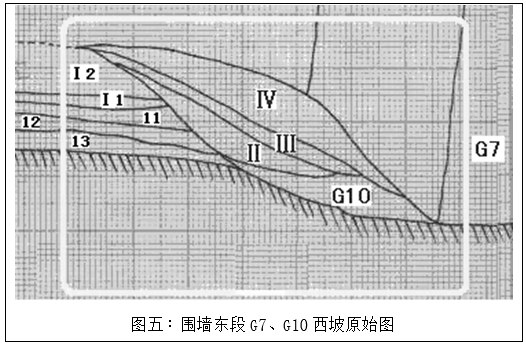

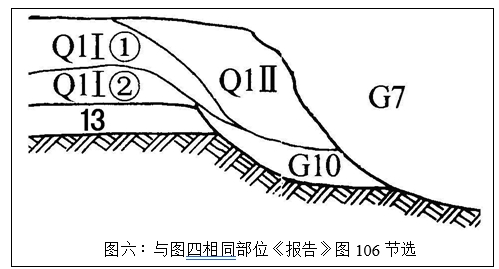

2. B(围墙东段与G7、G10西坡)

第一,围墙外坡原本缓坡状,坡面约40°;《报告》将坡面改为陡峭形,坡面约50°。

第二,墙体原本的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ层被合并为Q1Ⅱ一层,并明显削减了Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ原本所有的 宽度、厚度和体量。

第三,Q1Ⅰ①、Q1Ⅰ②的层厚都有新的变化,Q1Ⅰ①明显减薄,Q1Ⅰ②成倍加厚。

第四,改变了原G10与墙体之间的层位关系,让Q1Ⅰ①直接迭压在G10之上。

第五,抹去了11、12层,使新墙体比原来的高度增加近1/4。

3. C(围沟G7东坡)

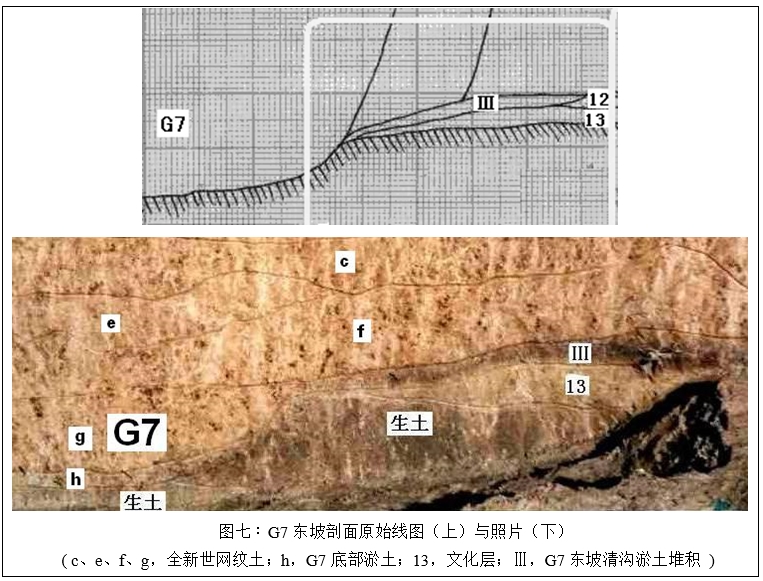

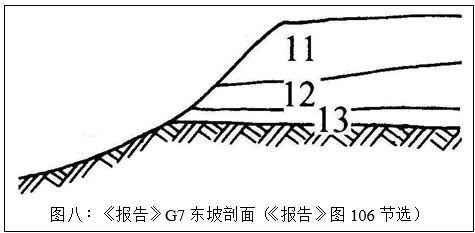

由图七、八比较可知,《报告》对围沟G7东部的层位、外形与内涵有以下4大改动。

第一,围沟东坡原本只打破13层,而新的改动使围沟连续打破了11、12、13,共三层。 第二,抹去了围沟东坡原本存在的清沟淤土堆积层Ⅲ。

第三,由于以上二项改动,沟的深度大幅增加,最深为1米,接近原来的2倍。

第四,由于第二项改动使原本见于清沟淤土Ⅲ层中的,时代介于彭头山与皂市下层文化之间 的重要陶片标本不知去向,《报告》中也只字未提。

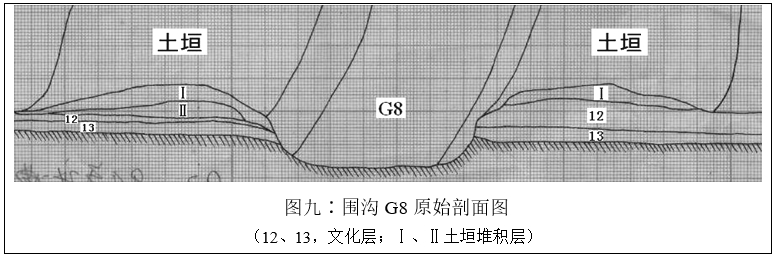

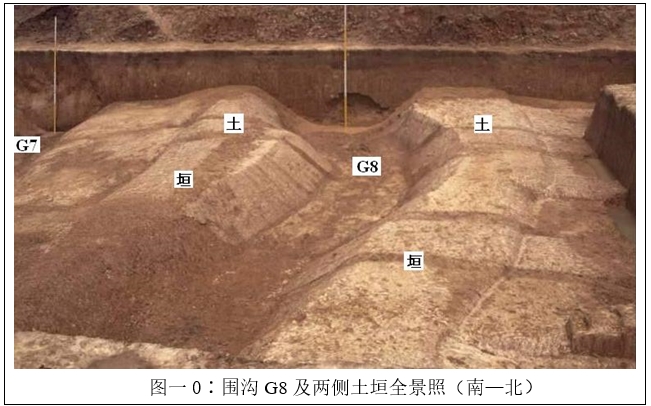

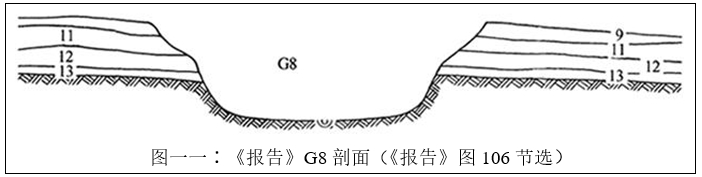

4. D、E(围沟G8二边的土垣)

比较图九、一0、一一可知,《报告》对围沟G8及二侧土垣进行了3大改动。

第一,从根本上彻底抹去了围沟G8二侧用清沟淤土堆积而成的土垣。

第二,围沟G8原本只打破12、13二层,但《报告》在它们之上又新增加了二层, 使沟打破的层位一共变成了4层,还使沟的相对年代完全被人为推后。

第三,由于前二项改动,围沟G8的宽度与深度都被明显加宽、加深。

五、其它问题

由于以上5个部位多达16处的具体改动,《报告》不仅导致八十垱东部聚落围墙与围沟的 时代和外观面目全非,而且还完全颠倒了G7、G8、G10以及沟边上围墙与土垣的相互关系。

事实上,根据图一及其他原始资料,G8的时代最早,其次为G10与第一期围墙Ⅰ1、Ⅰ2(《 报告》编号为Q1Ⅰ①、Q1Ⅰ②),最晚为G7与围墙的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ层(《报告》编号QⅡ)。

主要理由如下:

第一,G10与第一期围墙Ⅰ1、Ⅰ2原本都打破或迭压在11层上,而G8只打破和迭压在12层上。

第二,G10与G7,早期围墙与晚期围墙,它们的堆积关系显示是一种连续使用的状态。

第三,聚落内部时代最晚的文化层都只存在于围墙以西的范围内。

第四,在G7东坡用清沟淤泥堆积而成的第Ⅲ层中,曾发现一批时代介于彭头山与皂市下层文 化之间的典型陶片标本,从而证明G7一直使用到这个遗址的结束。

然而,《报告》却不惜有意通过彻底抹掉G7东坡第Ⅲ层和G8土垣,减少G10打破的层次, 提高G8开口层位等方法,以达到人为安排G10、G7、G8依次晚近的目的。

为了证明这种人为安排的合理性,《报告》甚至还摆出了环境的原因。

“G7最终废弃可能与某种突发性自然灾害有关,特别是洪灾。由于G7废弃之后,遗址外围堆积几乎与Q1持平,因而原来修筑的墙垣作用也随之消失,人们不得不在G7以东约3米处的地方重新开挖一条新沟(G8)。”(《报告》P227)

根据原始资料与图七的照片可知,所谓“突发性自然灾害”毫无根据。

第一,G7的最终状态完全是一条干沟,底部使用期留存的淤土h层很薄,仅10余厘米, 完全没有显示任何被突发性自然灾害损毁的迹象,也看不出任何“遗址外围堆积几乎与Q 1持平”的痕迹。

第二,真正迫使遗址废弃,并由洪水堆积形成的全新世网纹土(图七照片上编号为g及以 上的地层),实际上全部都同样覆盖在G7、G8,以及G7东坡第Ⅲ层上,又表明在遗址彻 底结束之前并未发生过可以使G7废弃的自然灾害。

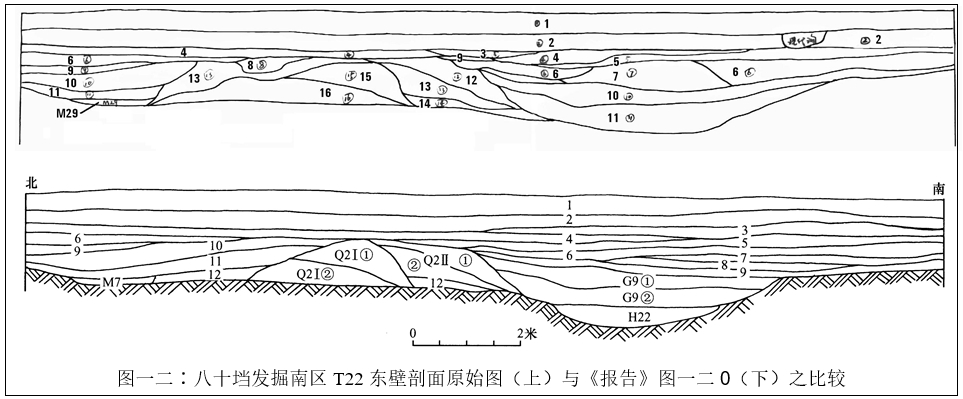

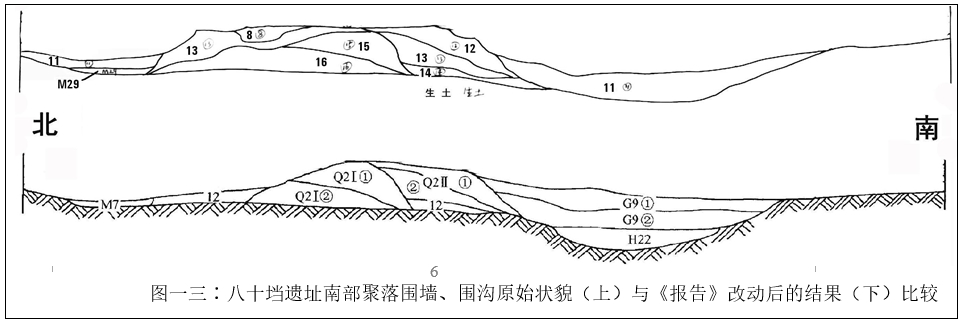

二、关于遗址南部聚落围墙与围沟层位关系和外观形态的改动

1995年发掘的T22,是当年专门为解剖遗址南部聚落围墙与围沟而设置的。根据图一二、一三 的比较,可知《报告》对该探方的所有原始资料都进行了全方位的改造,不仅殃及围墙围沟, 就连大多数与围墙围沟关系不大的地层线、墓葬、灰坑也受到牵连。

第一,关于地层的改动。

1.原第3层被位移,放大。

2.原本间断的第4层,被改为连贯。

3.原第5层向北拉长。

4.原第6层,向南拉长,较原来的3倍还长。

5.原第7层的宽度、长度、厚度被完全改变。

6.原属围墙堆积的第8层,被重新安置在探方的南部。

7.原位于探方中、南部的第9层,被拉长5倍。

8.抹去了探方南部原第10层,拉长了探方北部原第10层。

9.拉长了探方北部原第11层,抹去了探方南部原第11层。

10.将探方南部原本明显向南翘起的生土面削平了15~20cm.

第二,关于围墙、围沟等遗迹的改动。

1.在围沟底部新增加了H22;

2.在围沟内,H22之上,新设置了二个堆积层;其堆积总厚度大致与遗址东区G7、G8、G 10的总和相当。

3.在早期围墙南北两面的墙脚下同时新增了第12层。

4.原墓葬M28是直接打破围墙北坡,现被改为与围墙无关,只打破新增的12层。

5.完全改变了围沟的外形,并使围沟明显向北位移。

6.完全改变了围墙的外观形态与堆积层位。

值得注意的是,从已出版的《报告》中,人们还很难直接发现执笔人为何要完全推翻原始 资料重新勾画地层与遗迹的理由和想法,估计可能与“Q2两期墙体的修筑情况大致与Q1 Ⅰ期墙体的上、下层相若”(《报告》P227)的意识有关。

然而,就为了让相距约150米,并由古人修筑的二段围墙的局部片段,在 一定程度上按现代人的想法统一修筑规划,统一施工模式,统一使用年 代,而不惜违背事实,任意改造地层与遗迹外观。这样做合适吗?结果可信吗?

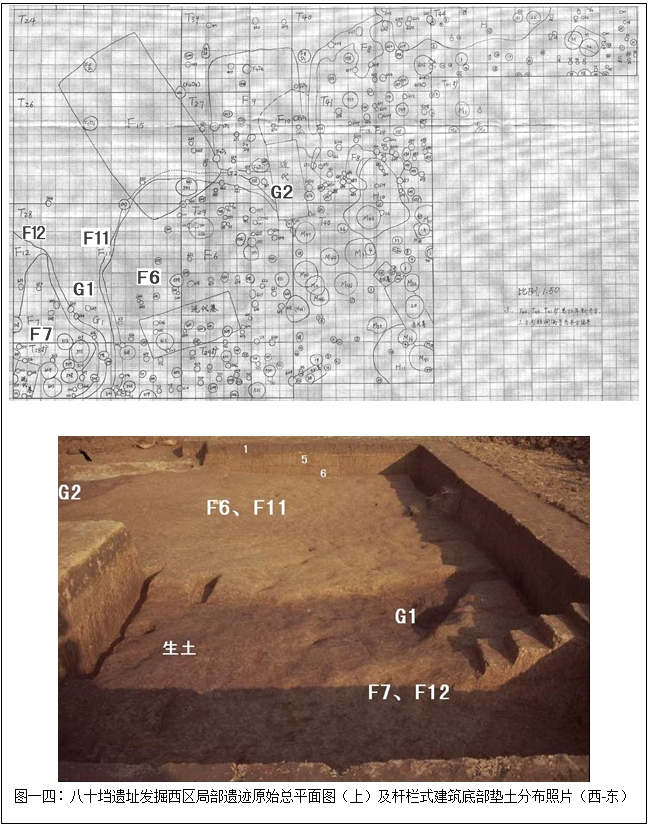

三、关于遗址西部杆栏式建筑形态的改造

在遗址西部沿古河岸一带的发掘区内,1995、96年曾发现大量杆栏式建筑的柱洞。 根据图一四即可知道这些柱洞的分布有二个重要特点。

第一,在西南东北向的柱洞分布区域内,地表铺垫了浅色、较纯净细腻的泥土,一共 二层,即图一四照片中的第5、6层。在这些垫土中还发现有小沟,以及喇叭形的沟 口(图一四中的G1、G2)。

第二,柱洞分布相当密集。在发掘区所见垫土层总体约170平方米的范围内, 一共发现与各土层大体同时的柱洞329个。

令人遗憾的是,当时对这些遗迹的发掘留下了二个未能解决的问题。

一个是,明知道垫土是为建筑而铺设,可无论如何在有的层面上就是找不到更多的柱洞, 以致出现了地层越深柱洞越多的现象。其中,原第5层层面就只发现柱洞64个,而第6 层层面却发现222个,接近5层的四倍。此外,在第6层下的生土面上居然还发现柱洞43个 。这种现象究竟是工作的失误,亦或本来如此。最终,没有得出有把握的结论。

另一个是,由于柱洞过于密集,排列的规律性不强,在做出了大量努力之后,依然没有 能为它们找到归属,也没有搞清楚当时杆栏式建筑的基本形态与布局。

最后,我们只是根据柱洞分布区的垫土与水沟的实际状况,给出了四个房址的编号, 即图一四中的F6、F7、F11、F12。其中,F6与F11,F7与F12相互迭压,外轮廓并不 完全重合,F12就明显大于迭压在上的F7。

对于以上二个问题,我从不隐瞒自己的不足,也希望不断提高工作水平,今后将发掘做 得更好。为此,当年申报“十大发现”,拿到京城去的就是这些有“问题”的资料。 我也相信我遇到的这些问题,在中国南方绝不只我一个,有经验的考古工作者一定会理解我。

然而,与原始资料比对,《报告》却对那些垫土和柱洞进行了全方位的整形与改造。

第一,将原本的329个柱洞削减为230个,其中不合理的是部分被彻底抹掉,部分被改号为灰坑 ,以致在《报告》图一二四、一二五、一二六中都有许多直径20~30厘米的灰坑。

第二,将所有的杆栏式建筑都整形和改造成为国内至今也没有发现过的“台基式杆栏建筑”(图一五)。

下面将举例为证。

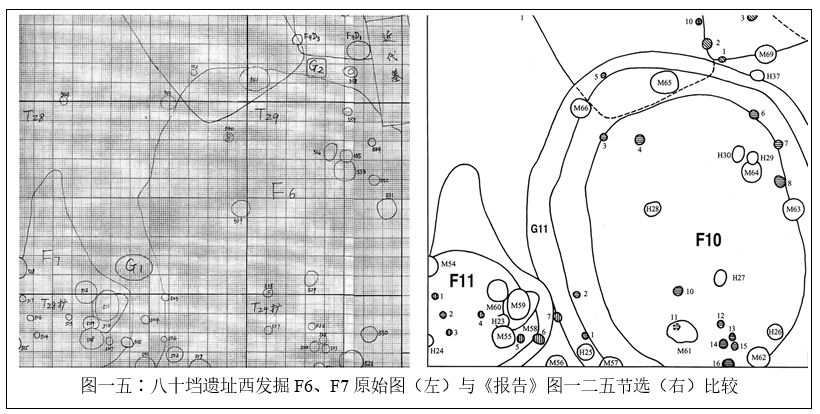

第一,关于原第5层层面F6、F7的改动

根据图一五的比较,并参考图一四的原始照片,可知《报告》对原F6、F7都存在明显改造之处。

关于原F6的改造:

第一,G1、G2原本喇叭口状的沟口不复存在。

第二,毫无根据的将原G1、G2合二为一(《报告》图一二五,G11),并将其改造成环 绕原F6(《报告》F10)的围沟。

第三,完全改变了原G1与F6西南部的外轮廓,以满足重新塑造卵圆形土台新形象的需要。

第四,为了满足改形的需要,有的柱洞被位移,有的被编为代号H的灰坑,也有的是新添加的 。其中,《报告》F10D1,位置东移;F10D3,纯属新添;F10D26~30、37,全都 是原柱洞改成的新灰坑。

关于原F7的改造:

第一,原本位于G1西边的F7,现改为迭压着新编的沟。

第二,原本地表面呈缓坡状的F7,现改为中心呈圆饼状土台的新模样。

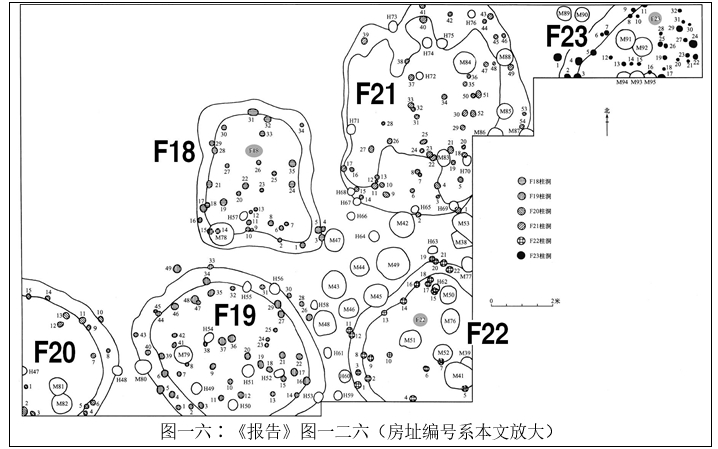

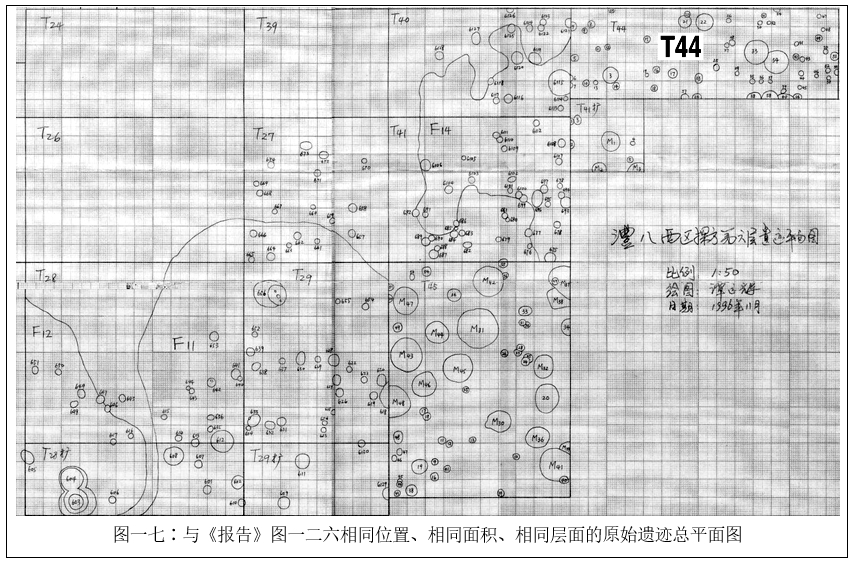

第二,关于原第6层层面《报告》F18~23的真假

图一七∶与《报告》图一二六相同位置、相同面积、相同层面的原始遗迹总平面图

根据《报告》图一二六所示,在原第6层层面上由西南向东北分二排还有6座台基式杆栏建筑(图一六)。

经与原始资料(图一七)对比,那六座相互独立,且全 为“台基式杆栏建筑”的房址全系伪造,完全是子虚乌有。

尤其应该特别指出的是,图一七中的T44,当年探方的发掘主持就是 《报告》执笔本人。然而,原始资料表明,当年他自己并没有在亲自发 掘的探方中发现所谓的“台基式杆栏建筑”。可是,报告却有F23赫然在 目。这又说明所谓“台基式杆栏建筑”都是在《报告》编写中才产生出来的。

由于篇幅的局限,本文不可能将《彭头山与八十垱》发掘报告的所有作伪现象都一一揭露, 报告中的作伪现象也绝对不止本文所揭露的几例。尽管如此,报告的作伪现象依然令人触目惊心。

一般而言,发掘面积越大,遗迹越多,现场遇到的问题也越多,令人困惑的问题也越多; 对于资料的记录,往往也会有一些纰漏。这都是一种难以避免的正常的普遍现象。 对此,我们只能一方面不断总结经验,提高发掘与资料记录水平;另一方面,在资料 整理过程中,在阶段性发掘成果报告的撰写中,也只能实事求是地反映实际,反映真 实,反映遇到的问题。也许事后在室内整理时,我们会有一些思考,有一些推测,有一 些心得,甚至恍然大悟,但只要是建立在对事实,对原始资料充分尊重的基础上,对少量 原始发掘资料作一些合理的调整,也是可以理解,无可厚非的。

但是,对于《彭头山与八十垱》那样完全凭主管臆测,毫无根据地大面积更改原始资 料,乃至不惜作伪,则是完全不能容忍。

实际上,这种作伪既是对历史的不尊重,对科学、对事实的不尊重;也是对他人劳动 成果的不尊重;更重要的是这种作伪,既污染了学术空气,也败坏了学术道德。