上山文化不是世界上最早的稻作和彩陶文化

裴安平

摘要:本文根据中国考古学已有的发现,从理论和器物类型学二方面论证了上山文化不 是世界上最早“稻作文化”和“彩陶文化”的理由和原因。

关键词:彭头山文化 上山文化 稻作文化 彩陶文化

目录

一、“稻作文化”与“彩陶文化”的定义不明确

二、上山遗址根本不比彭头山遗址早

三、桥头遗址根本不比城背溪遗址早

四、上山文化的考古类型学基础研究问题很多

五、碳十四测年数据不能作为考古学文化相对年代的依据

最近,有专家接受记者采访,认为浙江上山文化是世界上最早的“稻作文化”和“彩陶 文化”。但是,这并不符合历史事实。

一、“稻作文化”与“彩陶文化”的定义不明确

(一)“稻作文化”的定义不明确

根据专家的访谈,所谓“稻作文化”有四个要点。一,要有栽培稻;二,要有同时的“农 业定居聚落”;三,要有“农业社会结构的初步发展状态”;四,要有“农耕村落文化”2。

然而,这些概念都定义不清,似是而非,也没有真正说清楚什么是“稻作文化”?“稻 作文化”究竟有什么特点?

第一,“稻作”概念不清。

就考古而言,稻作不仅仅涉及有人工栽培的水稻,而且还涉及一定的规模,涉及在人类食物结构中的历史地位和作用等问题。如果都笼而统之称为“稻作”,都理解为只要有人工栽培的水稻就是“稻作”,那现在世界上最早的“稻作”遗存就应该是湖南道县玉蟾岩,那里出土稻谷的研究表明已有人工栽培的痕迹。与此同时,浙江余姚河姆渡早期遗存又表明, 距今7千年以前虽然稻作的规模在不断扩大,但人类的生存状态依然是广谱经济,即使自称 距今1万年以前的上山文化也不可能例外。正因此,“稻作”一词完全没有说清楚究竟哪一阶段的“稻作”就属于“稻作”?也没有说清楚广谱经济范畴内的“稻作”为什么也是“稻 作”?更没有说清楚为什么上山文化的“稻作”就是世界上时代最早的“稻作”?

第二,“定居聚落”概念不清。

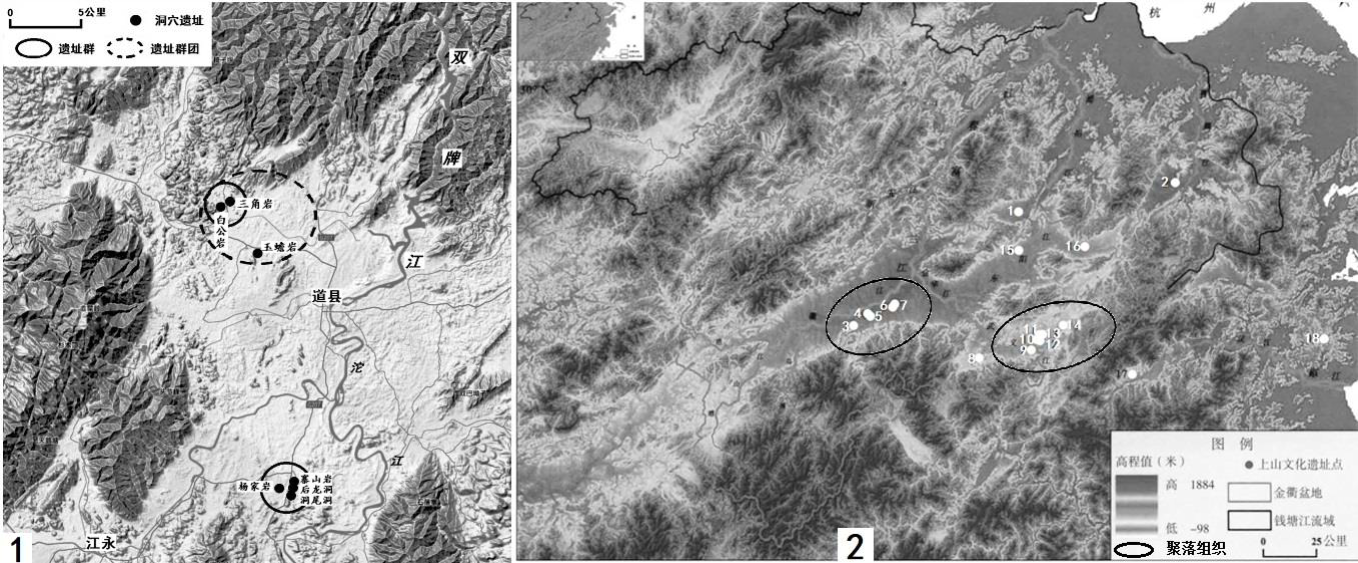

一般而言,定居聚落就是史前血缘社会人们以血缘为纽带长期聚族而居的地点和场所。但是,由于自然地理条件的不同,聚落又可以分为不同的形态和类别。如上山遗址就属于“露天”聚落,而湖南道县玉蟾岩就属于非露天的“洞穴”聚落。值得注意的是,上山文化和玉蟾岩文化都具有相似的聚落群聚形态(图 1),即同一血缘组织的成员相互近距离相聚成群。 这种共性说明“露天”遗址与洞穴遗址只是居住的形式与规模不同,本质上都是人类血缘族 体聚族而居的地点和场所。因此,既有稻作“农业”又有“定居聚落”的最早地点就不应该 是上山文化,而是玉蟾岩文化。

图1:湖南道县玉蟾岩和浙江浦江上山遗址所在文化聚落群聚示意图

(1 引自国家文物局《中国文物地图集•湖南分册》);2 引自浙江省文物考古研究所《上山文化:发现与记述》

第三,“农业社会结构的初步发展状态”概念不清。

截止目前为止,全世界的考古学也没有搞清楚史前“农业社会结构”及其“初步发展状 态”有什么特点,以及有关的认识标准。

一般而言,人类就根本没有单纯的“农业社会结构”,因为农业不能成为社会结构的基 础和根据。史前是血缘社会,只有血缘才是人类社会结构的基础。历史时期,是地缘社会, 只有地缘才是人类社会结构的基础。此外,史前中期晚段,聚落之间出现了等级分化,有的 高等级聚落拥有了防御功能明显的围沟,如义乌桥头遗址所出,但这并不是“农业社会”的 特征,也不是“农业社会结构”与“初步发展状态”的特征,而是文明起源的特征。

第四,“农耕村落文化”概念不清。

由于史前只有以血缘为纽带聚族而居的聚落,所以史前就根本没有“村落”,尤其是距今万年以前人们更不知道村落为何物。实际上,村落是历史时期地缘社会人类的居住单位, 它的最大特点就是居住点与场所的居民之间没有任何血缘隔阂与界限。因此,史前就根本不可能有“农耕村落文化”

显然,将上山文化美誉为世界上最早的“稻作文化”,美誉为“远古中华第一村”不仅概念严谨不够,含糊不清,也不符合历史事实。

(二)“彩陶文化”的定义不明确

根据专家的访谈,所谓“彩陶文化”就是陶器表面有烧制而成的彩绘图案的文化。然而, 这一概念与“稻作文化”一样,定义含糊不清,似是而非。

第一,有彩的陶器应该都是广义的彩陶。

陶器之所以称为“彩陶”,广义而言就因为外表有矿物质颜料的涂层,并起到美化陶器 的作用。其中,有的是陶器烧制之前涂的或绘的,有的是之后涂的或绘的。因此,拥有烧制 之前涂的陶衣的陶器也应属于广义“彩陶”大家族中的一个成员。

第二,彩陶的本身也有不同特点的发展阶段。

中国的考古证明,最早的陶器表面并没有彩,所以彩陶的第一阶段就是以陶衣为代表的 阶段,第二阶段才是以绘制各种图案为代表的阶段。因此,不能也不应该将流行彩色陶衣的 阶段排除在“彩陶”以外。

第三,新石器早期的标准是什么?

有专家认为义乌桥头遗址属于新石器时代早期遗址,所以发现的绘制了图案的彩陶也是 世界上最早的。然而,这完全与全世界考古发现的事实不符,因为全世界没有一个地点发现 了新石器早期绘制图案的彩陶;即使是距今8千年左右及以前中国新石器时代中期的北方兴 隆洼文化、黄河中游的裴里岗文化、长江中游的彭头山文化早中期也没有一个发现了绘制图 案的“彩陶”。

显然,将绘制了图案的彩陶与新石器时代早期联系起来既不符合历史事实,也不符合历史发展的一般规律。

二、上山遗址根本不比彭头山遗址早

自2001年浙江浦阳江流域浦江县发掘并发现上山遗址和上山文化以来,关于它的最早 年代问题就一直引起了学术界的高度关注。为此,很有必要实事求是地再考察一下上山文 化最早的真实年代。

由于浙江和湖南的考古都分别将上山文化与彭头山文化分为了早、中、晚三期,并将彭 头山、上山遗址各自作为了早期的代表,所以这里的讨论主要就限于这二个最能反映各自 时代特点的遗址的陶器比较。

(一)相似的因素

能体现双方时代特点的相似因素主要有三个方面。

1、制作技术

两者陶器的制作技术都很简单原始,手制泥片贴塑法为主,根本不见泥条盘筑与轮制的 痕迹。器物造型一般都很不规整,烧制的火候也低。由于都没有发现陶窑,露天堆烧的可能 性较大,所以器物外表颜色多不统一。

2、陶色与陶胎

两者陶器的陶胎都因夹稻壳等物闷烧渗碳而多呈黑色。又为了掩盖和抹平胎内掺杂物导 致的凹凸不平,胎外表面还有一层纯净的细泥质覆盖层。此外,在胎外覆盖层的外表,即器 物的表面,很多都可见较厚的矿物质颜料的红陶衣。

3、陶器组合

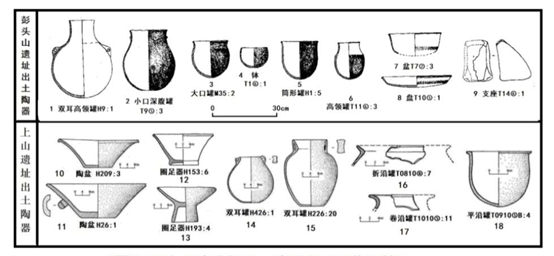

两者陶器的器物造型与种类总体上都相对简单。上山主要是盆(图 2,10、11),以及 双耳罐、圈足器等(图 2,12—15);彭头山主要是各种圜底罐、双耳罐、盆、盘与支座等 (图 2,1—9)。此外,双方都有少量带小短足的器物。

(二)有区别的因素

能体现双方时代特点并有区别的因素主要有六个方面。

1、器物造型

彭头山除了支座以外,以圜底器为主(图 2,1—8),没有圈足器,平底器很少;器物 个体较大,腹部较深。但上山流行平底器,还有较多的圈足器(图 2,10—15)。除平底盆 以外,相对彭头山,其他器物的个体都偏小,腹偏浅,很少深腹器。

2、胎壁

彭头山陶器胎壁很厚,常见0.8—1厘米厚的,尤其是罐底还多见2—3厘米厚的个体。 但上山陶器胎壁上下比较均匀,不仅较薄,一般厚0.6厘米以下,还极少器底厚2—3厘米 的个体。

3、纹饰

彭头山器物由于胎壁较厚并掺杂了较多稻壳,所以需要对器物表面用绳纹陶拍拍打加 固,故器表流行交错拍打的绳纹,但胶股不清晰,多长条状。但上山完全不同,以素面为主。

4、器物口沿

彭头山各种罐类器物口腹分界不明显,也基本上没有明显独立的口沿;但上山的同类器 不仅口腹分界明显,还有明显独立的口沿部,并有卷沿、折沿、平沿三类(图 2,16—18)。

5、双耳罐

彭头山的双耳罐器耳全部都位于颈腹之间或肩部(图 2,1),但上山的器耳则大部与口 部相接(图 2,14、15)。由于器物厚重制作方法原始,彭头山器耳的制作方法多见透壁式, 即穿透器壁将耳根固定在器物内壁上;但上山的制作方法先进,清一色附在器物表面。

6、无耳罐

彭头山无耳罐基本上口沿与腹部都没有明显的分界,大部略显外卷(图 2,2—6);但上山口腹区别明显,口沿独立成器物的一个组成部分,并有卷沿、折沿、平沿三种(图 2, 16—18)。

图2:彭头山遗址与上山遗址出土器物比较图

(彭头山遗址陶器引自:湖南省文物考古研究所:《湖南澧县彭头山新石器时代早期遗址发掘简报》,《文物 》1990年第8期:上山遗址陶器引自:浙江省文物考古研究所等《浦江上山》,文物出版社 2016年)

(三)陶器相似与区别因素的意义

由于彭头山、上山文化无论地理位置还是文化传统大体都属于南方系统,所以根据湖南 道县玉蟾岩、广西桂林大岩、甑皮岩所出距今万年以前的陶器特点,以及中国各地距今万年 以后陶器的特点及其演变规律,可见彭头山与上山遗址陶器特点的相似和区别最重要的意义 就在于证明了二个遗址和它们所代表文化的最早年代,虽然比较接近,但彭头山更早。

其中,二者的相似性说明,尤其是大量夹稻壳的夹碳陶说明二者不仅都属于长江中下游 及其以南地区的文化系统,还说明二者的年代差距不太大,比较接近。

但是,二者的区别则说明上山拥有更多的先进特点,如器物个体较小,少见深腹器,器壁较薄上下等厚,流行平底,多见圈足器,口沿独立明显,器耳多见于口部、器表流行素面等。这些先进因素,也多见于更晚期的文化遗存,如皂市下层文化和跨湖桥文化。因此, 它们充分说明上山文化的起始年代明显晚于彭头山文化。

三、桥头遗址根本不比城背溪遗址早

湖北宜都城背溪遗址,彭头山文化晚期,出土了红白二色彩陶器。

关于它与浙江义乌桥头遗址的早晚关系,实际上在证明了上山遗址晚于彭头山遗址之后,桥头遗址就根本不可能早于城背溪以南区 T6、T7③层为代表的遗址早期。因为,桥头 遗址属于上山文化中、晚期,最早也只可能与城背溪同时。

然而,有专家却认为桥头遗址不仅比城背溪早,而且还是新石器时代早期的遗址,并拥 有世界上最早的彩陶文化。对此,只要简单地对比城背溪与桥头各自出土的陶器,即可看 出谁早谁晚。

之所以要简单对比,主要因为2014年桥头遗址正式发掘以来尚未正式发表发掘简报。

1、 陶质

城背溪遗址T6、T7陶器“陶质疏松,火候较低,胎内多羼碳、羼砂”(《城背溪》第41 页);但桥头以及同时期的永康湖西遗址,陶器不再流行羼碳了,胎壁只有少数略显灰色(《上山文化:发现与记述》以下简称(上山)第 112 页)。

2、 陶色

由图2明显可见,城背溪T6、T7陶器外表杂色斑驳的较多,如图 2,7、11—13;但桥头所出不仅颜色器物上下较为统一,而且还显示外表的红陶衣色泽比较鲜艳(图 2,3—32)。

3、 纹饰

城背溪遗址T6、T7陶器器表“主要纹饰为绳纹”(《城背溪》第 41 页);但桥头主要是素面(图 2,20—46)。

图 2:湖北宜都城背溪T6、T7与浙江义乌桥头遗址出土陶器比较图

(1—19引自湖北省文物考古研究所《宜都城背溪》;20—34引自浙江省文物考古研究所《上山文化:发现与记述》; 35—46引自不同的网页)

4、制法

城背溪遗址T6、T7陶器“里层颜色深、浅不同,多呈炭黑色,并有双层或三层相叠现象,是用泥片贴筑成型的痕迹。个别器物的颈、口部出现泥条盘筑现象”(《城背溪》第41 页);但桥头的器物外形规整,还出现了细颈高领壶(图 2,45、46),显示泥条盘筑法已经较为普及。

5、器型

(1)外形规整度

城背溪“许多器物表面不平整,整个器形歪斜不正” (《城背溪》第 41 页);但桥头的器物外形明显规整,左右对称。

(2)釜罐类口沿和器底

城背溪T6、T7陶器中的釜、罐类,口沿明显以卷沿为主,个别的类似卷折沿(图 2,4); 但桥头的罐不仅以折沿为主,还显示沿面已出现内凹(图 2,35—38)。

此外,城背溪“大部分陶器为圆圜底,底部陶胎较厚”(《城背溪》第 41 页);但桥头与同时的永康湖西遗址不仅都未见此类报道,而且还以平底器为主。

(3)圈足盘的盘形

城背溪的圈足盘所有盘的外形都是侈口斜弧形的锅底状(图 2,14—16);但桥头则多见各地早期都不见的敛口圆弧形器壁深腹盘(图 2,30、31、43、44)。

(4)新出现高领细颈壶

桥头遗址出现了高领细颈壶(图 2,45、46),它不仅说明制陶术的进步,泥条盘筑法 技术的掌握已十分娴熟,还说明只有基于这种技术才有可能新出现不同的新的器型和器类。

显然,简单的比较不难发现,桥头遗址无论早晚都比湖北城背溪T6、T7③层要晚。

值得注意的是,除了陶器的特点以外桥头遗址的聚落形态也是一种时代较晚的形态。因 为长江中下游的考古发现表明,桥头遗址发现的围沟属于第二代围沟。

之所以称为围沟,第一,因为它的规模相对濠沟而言还比较小;第二,围沟的开口高度 与聚落居住面持平;第三,围沟无长年积水。其中,湖南澧县八十垱遗址所见彭头山文化 的围沟为第一代围沟,宽约5米,深不足1米,开口就位于居住区边上,海拔高度也相等, 无长年积水,也基本没有防御功能;湖南临澧县胡家屋场皂市下层文化围沟属第二代围沟, 防御功能增加,宽10米有余,深1.2米,但仍无长年积水;湖南澧县城头山所见汤家岗 文化围沟为第三代围沟,防御功能又有增加,宽约15.3米,沟内淤土显示有长年积水14。 桥头遗址的围沟就属于第二代围沟,规模虽比第一代大,宽10至15米,深1.5至2米; 但T1721沟底发现的灰坑(H87),说明它与八十垱围沟底部有墓葬一样都显示没有长年 积水。

还值得注意的是,城背溪T6③也发现了彩陶,T6③:104,为圈足,“圈足上下边沿各涂 一周红彩(红彩泥浆),呈宽带形;圈足中部为白色”(《城背溪》第 58 页);T6③:110,“涂 灰白陶衣”(《城背溪》第58页)。毫无疑问,城背溪至少有红白二种彩,并已开始配合使用。

正因此,种种迹象表明义乌桥头遗址既不是新石器时代早期的遗址,也不是拥有世界上最早“彩陶文化”的遗址。

四、上山文化的类型学基础研究问题很多

自 2001 年浙江浦江县上山遗址发掘并发现上山文化以来,浙江考古人不仅至今约20 年来从未在科学刊物上正式发表过一篇专门论述上山文化年代问题的类型学论文;即使唯一 在《浦江上山》发掘报告第272页第八章第二节第三小节“上山文化的领先位置”中有关于 上山文化最早年代的简要论述 (以下简称《报告》)连图带字也不过约3千字,而且还问题很多。

第一,《报告》关于彭头山文化特点的举证全都无根无据。

在《报告》第八章《总论》的“上山文化的领先位置”中,作者重点讨论了上山文化早 于彭头山文化的年代问题。但是,所有关于彭头山文化特点的文字举证除一处具体提到了“城背溪”(第33行)的遗址名以外,其余没有一处注明了资料原本的出处与信息来源。

第二,自认为“彭头山文化的年代跨越上山文化与跨湖桥文化”。

在《报告》第10行,作者说:“彭头山文化的年代跨越上山文化与跨湖桥文化”。

这个观点完全是《报告》作者的一家之言,因为截至目前为止,考古学界没有一个人公 开撰文阐述了这类观点与认识。与此同时,《报告》作者既没有提供持有这种观点的文章出 处和学者名单,自己也从未单独发表过持有这种观点的专门的研究文章。作者在《报告》中 之所以要这样说,主要就是为利用晚期皂市下层文化的资料来证明早期彭头山文化出生很晚 提供的基础。

第三,自认为湘西北鄂西南彭头山文化可以整体分为“四期”。

在《报告》第25行,作者说:“在彭头山文化第四期……”;在第33行,作者又提到了 鄂西南的城背溪遗址,从而表明作者关于彭头山文化的分布地域与时代分期都包括了湘西北 与鄂西南。

这个观点也完全是《报告》作者的一家之言,因为截至目前为止,考古学界只有一个人 将湘西北的彭头山文化分为了四期,还没有人同时将湘西北鄂西南都纳入彭头山文化的范围 并一起分为四期。《报告》的作者从来没有对彭头山文化做过专门的研究,写过有关的文章。 之所以要在没有任何说明的前提下,将湘西北鄂西南都纳入彭头山文化的范围并统一分期, 原因一方面是要将彭头山与皂市下层二个文化都合并成一个文化,另一方面就是借此获得更 多可用来证明彭头山文化很晚的资料和证据,如第33行城背溪资料的运用即如此。

第四,自认为“彭头山文化一期与跨湖桥文化存在衔接的关系”。

在《报告》第41行,作者说:“彭头山文化一期与跨湖桥文化存在衔接的关系”。

这个观点也完全是《报告》作者的一家之言。不仅考古学界没有一个人公开撰文阐述了 这类观点与认识,而且也与《报告》作者自己彭头山文化可分四期(第25行)的观点相抵 触。因为作者的总体想法是“彭头山文化的年代跨越上山文化与跨湖桥文化”(第10行), 可是作者又说“跨湖桥文化的早期相当于彭头山文化的晚期”(第25、26行),只有“彭头 山文化早期与上山文化中晚期有一定的联系”(第38行)。于是,上山与跨湖桥就成了二个 时代并不相接的文化,因为按《报告》作者的说法,彭头山文化二、三期的存在就表明,在 上山与跨湖桥二个文化之间还存在一个人们尚未发现的巨大的历史空白期和缺口,且时长至 少相当于一个独立的文化时期。于是,彭头山文化神了,变成了不老翁,连跨浙江浦阳江流 域三个文化时期。显然,这种结论的逻辑很不合理。

第五,《报告》图表43的器物图作用不是用来佐证而是用来举证,并将大量晚期文化 的器物当作彭头山文化早期的因素。

为了证明上山文化的起始年代早于彭头山文化,上山遗址的发掘者赋予了《报告》表 43特别的作用,作为这一段文字唯一的器物图,其作用不是用来佐证文字的叙述而是从另 一方面进一步证明文字所述。

此外,在图中作者还将先后差距近2千年属于晚期皂市下层文化晚期的器物,都当作了 彭头山文化早期的器物。在报告第274页的表43《上山、彭头山和跨湖桥陶器对比简表》 中,作者不仅将年代相当彭头山文化晚期的湖北宜都城背溪所出圈足碗(表43,5);将距 今约 7 千年前后属于皂市下层文化晚期的器物,即湖南临澧胡家屋场所出圈足盘(表43,3)、 石门皀市下层所出折腹圜底缽(表43,11)和纹饰陶片(表 43,6)、岳阳坟山堡所出纹饰陶片(表43,12)等都归属于“彭头山文化一期”,以致这些晚期的器物就占了表 43“彭头山 文化(一期)”总共 12 件标本的 41.66%以上。

之所以如此,一方面因为彭头山与皂市下层二个文化都合并成一个文化了,另一方面就 是有意延后和搅浑彭头山文化早期的年代与文化内涵。然而,这样做的结果适得其反,完全搅乱了作者自己的论证逻辑,一方面致使彭头山文化一期的内涵全部包含了彭头山与皂市下 层二个文化,另一方面还导致整个彭头山文化已没有分四期的必要了,“跨湖桥文化的早期 相当于彭头山文化的晚期”(第25、26行)的说法也不攻自破了。

第六,自认为“彭头山文化夹炭陶的比例较小”。

在《报告》第16行,作者说:“彭头山文化夹炭陶的比例较小”。

这个观点也完全是《报告》作者的一家之言,因为截至目前为止,所有已经发掘并为 学术界公认的彭头山文化遗址,没有一个在已发表的发掘简报和报告中认为“夹炭陶的比例 较小”。与此同时,《报告》作者也没有提供拥有这一特点的遗址和代表。在这里,作者实际 上是在用皂市下层文化的特点来代替彭头山文化的特点。

第七,自认为彭头山文化的“钵形釜”是“跨湖桥文化的流行器种”。

在《报告》第24行,作者说:彭头山文化“有一种钵形釜,却是跨湖桥文化的流行器种”。

这个观点也完全是《报告》作者的一家之言,因为《报告》作者既没有公布彭头山文化 “钵形釜”的器物图,也没有说明这种釜出自哪一期的哪一个地点。

第八,自认为“彭头山文化第四期”的“绳纹陶釜的盘口折沿特征,在跨湖桥文化中大量出现”

在《报告》第25行,作者说:“在彭头山文化的第四期,绳纹陶釜的盘口折沿的特征,在跨湖桥文化中大量出现”。

这个观点也完全是《报告》作者的一家之言,因为“绳纹陶釜的盘口折沿特征”实际上 是晚期皂市下层文化的流行特征。对此,国内没有一个学者认为拥有绳纹盘口釜就属于湘西 北鄂西南大“彭头山文化第四期”,就是“跨湖桥文化早期相当彭头山晚期”的证据。此外, 这一说法也不支持《报告》作者自己的“彭头山文化一期与跨湖桥文化存在衔接的关系”(第 41行)的说法。

第九,自认为“截面呈方形的支座”、方格拍印文、网格刻划纹、戳点纹都证明“彭头 山文化早期与上山文化的中晚期有一定的联系”,“年代也可定在同一阶段”。

在《报告》第29行,作者说:“彭头山文化方格拍印纹、网格刻划纹、戳点纹均见于跨 湖桥文化……反映了跨湖桥文化与彭头山文化的相似性特征”。

这个观点也完全是《报告》作者的一家之言,一方面国内没有一个学者有类似认识和论 述;另一方面也没有提供一张图来说明各种纹饰的外形,尤其是“方格拍印文”,更是不知 其所云为何物;再一方面作者的认识逻辑也很偏颇,自以为凡是相似的因素就只有横向关系 并证明它们是“同一阶段”,但实际上相似因素也可以证明它们之间有早晚关系。对此,作 者并没有说清楚如此取舍的原因。

第十,自认为“城背溪遗址中的圈足盘、浅腹圜底钵、双腹圈足器,与跨湖桥文化同 类器接近”,于是就助于“证明彭头山文化早期与上山文化的中晚期有一定的联系”。

在《报告》第36、37行,作者说:“比较而言,城背溪遗址中的圈足盘、浅腹圜底钵、 双腹圈足器,与跨湖桥文化同类器更为接近。”第38行,作者又说:“以上分析,证明彭头 山文化早期与上山文化的中晚期有一定的联系”。

这个观点也完全是《报告》作者的一家之言,一方面国内没有一个学者有类似认识和论 述;另一方面还有逻辑错误。其一,湖北城背溪遗址实际属于彭头山文化晚期,但《报告》 作者却将其用以证明“彭头山文化早期”。其二,相似的因素既可以证明双方可能同时,也 可以证明双方可能存在渊源关系,但作者并未给出选择原因的说明。

显然,《报告》的论证方法与具体的认识和结论既不规范、正统、实在、科学,还导致 有关的认识和结论错上加错,这充分说明上山文化的最早年代早于彭\头山文化的认识根本 就不成立。

五、碳十四测年数据不能作为考古学文化相对年代的依据

现代田野考古学之所以成为科学就因为它拥有考古地层学与器物类型学二大方法论基 础和支柱。因此,无论任何时候它们都是确定遗迹遗物以及考古学文化相对年代的主要依据。 至于碳十四测年法,作为一种自然科学方法在考古领域中运用,它有一个不断发展完善的过 程,因而其测试结果只能作为考古学遗迹遗物以及考古学文化绝对年代认识的一种参考,绝 对不能作为考古遗迹遗物和考古学文化相对年代认识的依据。

值得注意的是,最近20年来,中国考古学的碳十四测年法出现了二个问题。

第一,碳十四测年法开始为古文明定“坐标”。

这是一种历史性的变化,一方面它说明碳十四测年法越来越进步,也越来越受到考古研 究人员的重视;另一方面它也说明传统类型学在遗迹遗物和考古学文化年代与早晚关系研究 中的地位明显下降了。然而,这并不是一件好事,因为类型学的研究是考古学的基础研究, 只有基础夯实了,才有考古学的科学性。否则,考古学的科学性将不复存在。今天,之所以 会出现用碳十四测年数据取代类型学研究的趋势,正是考古学基础研究日趋轻浮、衰退的表 现。上山文化之所以被认定为世界上最早的稻作和彩陶文化,最关键的问题就是忽视了最基 本的类型学的研究而偏信了碳十四的年代数据;发掘者之所以近20年来一篇认真进行该文 化有关类型学问题研究的论文都没有,即使《发掘》报告中仅有的简要论述无论方法和结果 也都矛盾和漏洞百出,其目的就是为了向碳十四靠拢。

第二,碳十四数据有越测越早的趋势。

在这方面,北京大学文博学院的碳十四实验室表现得比较明显。

例证一:湖南皂市下层文化与浙江跨湖桥文化。

就器物类型学的研究而言,这二个文化“有许多惊人相似之处”,更多的显示可能同 时,因为皂市下层文化对长江下游和淮河中下游地区都有明显的影响。然而,恰好相反,北 大的碳十四测年数据跨湖桥文化比皂市文化整整早了一千多年。其中,跨湖桥文化第一期最 早距今8200—7800年,皂市下层文化最早距今7200—6920年。

例证二:湖南皂市下层文化与江苏顺山集文化。

就器物类型学的研究而言,这二个文化也有许多相似之处,充分显示可能同时,因为皂 市下层的文化因素同时出现在跨湖桥文化中,显示对长江下游和淮河中下游地区都有明显的 影响。然而,恰好相反,北大的碳十四测年数据顺山集文化比皂市下层文化也整整早了一千 多年,即顺山集文化距今约8500—8000年。

例证三:湖南彭头山文化与浙江上山文化。

就器物类型学的研究而言,有关研究者的论述和本文的比较显示,彭头山文化明显时 代偏早。然而,恰好相反,北大的碳十四测年数据上山文化又比彭头山文化整整早了一千多 年。其中,彭头山文化距今约8385—7210,而上山文化最早第一期上限超过距今1万年, 下线距今约9500年。

例证四:湖北宜都城背溪与浙江义乌桥头遗址。

就器物类型学的研究而言,城背溪南区T6、T7③层明显早于浙江义乌桥头遗址。但是, 城背溪T6③兽骨测年仅为6800±80年,达曼表校正为7420±110年;而桥头遗址中期T1 ③层测年为7985±50、8090±45,校正距今9000多年,整整早了1500多年。

为什么会出现这种现象呢?根据专家的论述,这主要是由于科学技术的进步发展引起的,而且还显示随着这种进步有关年代数据也会越来越准确可靠。然而,对于这种进步的结果,数据的使用者迫切希望数据的测试者,也应该负责地给出一个老旧数据的年代校正法, 从而避免类似上山文化仅片面利用最新碳十四测年数据而忽略了老旧数据应校正的问题;还可以更好地避免轻基础研究而只重测年数据的不良学风,以及借碳十四数据抬高出土遗迹遗物历史价值的不良时风。

结束语

2020年9月28日,习近平总书记在中共中央政治局学习会上指出:要高度重视考古工作,努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学。

2020年11月12日—14日,来自北京大学、中国社会科学院考古研究所等国内著名大学与科研机构的40多名专家学者参加了浙江浦江的会议。根据会议的报道,会上没有一个反对者和不同声音,基本认可了浙江上山文化是世界上最早的“稻作文化”和“彩陶文化”的认识。

这难道是在践行“中国特色、中国风格、中国气派的考古学”吗?

显然,这依然是我行我素,并标志着严谨的类型学研究已开始退出历史舞台,而碳十四测年数据已开始引领所有考古遗存年代学研究的新潮。与此同时,这种变化还显示中国考古学距离“中国特色、中国风格、中国气派的考古学”越来越远。

值得人们深思和反省!